|

이순신

李舜臣

|

|

|

전(傳) 충무공 이순신 상

(부산 동아대학교 박물관 소장)

|

|

|

1591년 3월 8일 ~ 1597년 4월 12일

1597년 9월 4일 ~ 1598년 12월 16일

|

|

|

1593년 8월 26일 ~ 1597년 4월 12일

1597년 9월 4일 ~ 1598년 12월 16일

|

|

|

출생일

|

1545년 4월 28일

|

|

출생지

|

|

|

사망일

|

1598년 11월 19일

|

|

사망지

|

|

|

국적

|

|

|

성별

|

|

|

본명

|

이순신( 李舜臣)

|

|

여해(汝諧)

|

|

|

호

|

기계(器溪), 덕암(德巖)

|

|

시호

|

충무(忠武)

|

|

작위

|

충무공(忠武公)

|

|

관직

|

정2품 정헌대부

종2품 삼도수군통제사

|

|

본관

|

|

|

부모

|

아버지: 이정(李貞)

어머니: 변수림의 딸 초계 변씨(草溪卞氏)

|

|

배우자

|

첩: 해주 오씨(海州 吳氏)

첩: 부안댁

|

|

자녀

|

정실 부인 상주 방씨 소생

장남: 이회(李薈)

차남: 이열

삼남: 이면(李葂)

장녀: 덕수이씨

첩: 해주 오씨(海州 吳氏) 소생

서자: 이훈(李薰)

서자: 이신(李藎)

서녀: 덕수이씨

서녀: 덕수이씨

|

|

저작

|

|

|

충성

|

|

|

주군

|

|

|

복무

|

|

|

복무기간

|

|

|

근무

|

|

|

최종계급

|

|

|

지휘

|

|

|

주요 참전

|

|

|

기타 이력

|

명 정1품 수군도독

|

|

서훈

|

덕풍부원군

|

|

사당

|

|

광화문 광장의 이순신 동상

이순신(한국 한자: 李舜臣, 1545년 4월 28일 (음력 3월 8일) ~ 1598년 12월 16일 (음력 11월 19일))은 조선 중기의 무신이었다. 본관은 덕수(德水), 자는 여해(汝諧), 시호는 충무(忠武)였으며, 한성 출신이었다. 문반 가문 출신으로 1576년(선조 9년) 무과(武科)에 급제[2]하여 그 관직이 동구비보 권관, 훈련원 봉사, 발포진 수군만호, 조산보 만호, 전라남도수사를 거쳐 정헌대부 삼도수군통제사에 이르렀다.

함경도 동구비보권관(董仇非堡權管), 1581년 발포 수군만호(鉢浦水軍萬戶)가 되었다가 전라남수영의 오동나무를 베기를 거절하여 좌수사 성박의 미움을 받기도 했다. 이후 1584년 남병사의 군관과 건원보권관, 훈련원참군, 1586년 사복시주부를 거쳐 조산보만호 겸 녹도둔전사의(造山堡萬戶兼鹿島屯田事宜)로 부임했다. 조산만호 겸 녹둔도사의 재직 중 1587년(선조 20년) 9월의 여진족의 사전 기습공격으로 벌어진 녹둔도전투에서 이겼지만 피해가 커서, 북병사 이일의 탄핵을 받고 백의종군(白衣從軍)하는 위치에 서기도 했다. 그 뒤 두번째 여진족과의 교전에서 승전, 복직하였다. 그 뒤 전라관찰사 이광(李洸)에게 발탁되어 전라도 조방장, 선전관 등을 역임했다. 1589년 정읍현감 재직 중 유성룡의 추천으로 고사리첨사(高沙里僉使)가 되고, 절충장군(折衝將軍), 만포진첨사(滿浦鎭僉使), 진도군수 등을 거쳐 전라남도수사가 되어 임진왜란을 만나게 되었다.

임진왜란 때 조선의 삼도수군통제사가 되어 부하들을 통솔하는 지도력, 뛰어난 지략, 그리고 탁월한 전략과 능수능란한 전술로 일본 수군과의 해전에서 연전연승해 나라를 구한 성웅(聖雄)으로 추앙받고 있다. 노량 해전에서 전사한 뒤 선무공신 1등관에 추록되고 증 의정부우의정에 추증되고 덕풍군에 추봉되었다가, 광해군 때 다시 증 의정부좌의정에 추증되고 덕풍부원군에 추봉되었고, 정조 때에는 증 의정부영의정으로 가증(加贈)되었다.

고려 때 정5품 중랑장(中郎將)을 지낸 덕수 이씨의 시조 이돈수(李敦守)의 12대손이며, 조선 초 영중추부사(領中樞府事)를 지낸 이변(李邊)[3]의 후손이다. 외가는 초계 변씨(卞氏), 처가는 온양 방씨(方氏, 당시에는 상주 방씨)이다. 그의 묘는 충청남도 아산시에 있다.

생애 전반

어린 시절

이순신 생가터 표지석

한성 건천동에서 이정(李貞)과 초계 변씨(草溪 卞氏)의 셋째 아들로 1545년 4월 28일 태어났다. 어린 시절의 대부분을 건천동에서 보냈고, 외가인 아산에서 소년기를 보냈다. 이정은 자신의 네 아들에게 고대 중국의 성인으로 알려진 복희, 요 임금, 순 임금, 우 임금의 이름자를 붙여 주었고, 셋째 아들이었던 그에게는 순신(舜臣)이라는 이름이 붙었다.[4]

증조부 이거는 정언, 이조좌랑, 통덕랑 수(守)사헌부장령, 1494년 연산군이 세자시절 세자시강원보덕 등을 지내고, 연산군 즉위 초에는 통훈대부(정3품 당하관)로 승진, 장악원정, 한학교수를 지냈으며, 연산군 초에 춘추관편수관으로 《성종실록》의 편찬에 참여하고, 순천도호부사, 행호군을 거쳐 최종 병조참의에 이르렀다.

조부 이백록은 중종 때 평시서봉사를 지냈다. 그러나 할아버지 이백록은 조광조와 가깝게 지내던 중 1519년 조광조의 기묘사화에 연루되어 화를 입고, 이후 생애를 마감할 때까지 관직에 나가지 않았다. 아버지 이정은 관직에 나가지 않아 그의 집은 넉넉하지 못했다. 뒤늦게 무관이 된 아버지 이정은 음서로 관직에 올라 1573년(선조 6) 병절교위를 거쳐 1576년(선조 9) 종5품 창신교위를 지내기도 했다. 어머니 초계변씨는 생원 변함의 딸이었다.

무과 급제

1565년 이순신은 방씨(方氏)와 혼인하고 보성군수를 지낸 장인 방진의 후원으로 병학을 배우면서 무과(武科)를 준비하였다. 28살이던 1572년(선조 5년) 훈련원 별과(訓錬院 別科)에 응시했으나 시험을 보던 중, 말에서 낙마하여 주변 사람들이 기절한 줄 알았으나 옆에 있던 버드나무 껍질을 벗겨 다리를 동여매고 시험을 끝까지 치렀다. 하지만 결국 시험에서는 낙방하고 만다.

4년 뒤인 1576년(선조 9년) 그의 나이 32살에 식년시(式年試) 무과에 병과(丙科) 제4인[5]로 급제하여 권지훈련원봉사(權知訓練院奉事)(훈련원 봉사 실습생으로, 정식 직책이 아니다.)로 처음 관직에 나섰다. 조선시대 무과 합격자 분석에 의하면 당시 그의 나이는 현대인의 상식과 달리 늦은 나이에 과거에 급제한 것이 아니다. 급제 후 1576년 12월에 동구비보 권관을 거쳐 1579년에는 10개월간 해미에서 훈련원 봉사로 근무하였다.[6][7] 훈련원 봉사 재직 중 자신의 친구를 훈련원 참군으로 추천하는 병조정랑 서익의 요청을 거절했다. 그 뒤 36세가 되던 1580년 7월에 전라도 발포의 수군만호(水軍萬戶)로 전근되었다. 발포는 현재의 전라남도 고흥군 도화면 발포리이다.

발포수군만호 재직 중 전라좌수영의 오동나무를 베기를 거부하여 전라좌수사 성박(成博)의 미움을 받았다. 성박은 군관을 시켜 거문고를 만들기 위해 관사에 있는 오동나무를 베어오게 했지만 사사로운 목적을 위해 나라의 재산인 나무를 벨 수 없다 하여 이를 거절했다. 그러자 성박은 후임자에게 이순신에 대한 부정적인 평을 남겼고, 후임 전라좌수사 이용은 이순신을 밉게 보았다. 이용은 좌수영 관하의 다섯 포구인 발포, 여도, 사도, 녹도, 방답진을 점검하였다. 이때 다른 4개의 포구 이탈자는 보고하지 않고, 이순신이 지휘하는 포구의 3명만 보고하였다. 이순신은 다른 4개 포구의 결과를 조사하여 보고하려 하자, 이용은 즉시 장계를 회수하였다. 이용은 그의 근무성적을 최하로 매겼는데, 전라도도사(都事)로 재직 중이던 조헌(趙憲)은 고과내용을 보자 부당한 처사라며 항의하여 수정하게 했다. 나중에 이순신의 인물됨을 알아본 이용은 생각을 바꾸어, 함경남도 남병사로 전근한 뒤 1583년 이순신을 자신의 군관으로 추천하기도 했고, 건원보 권관으로 천거하였다.

1582년 1월 발포만호로 재직 중일 때 서익이 군기경차관으로 고흥군에 왔다. 이때 서익은 발포진을 찾아가 군기보수 불량이라는 이유로 그를 파직시켰다. 그러나 곧 복직하였다. 1583년 함경남도병사 이용의 추천을 받아 남병사의 군관이 되었다가, 1583년 8월 건원보 권관으로 천거되어 나갔다.

그 후 북방 국경 지대인 함경도로 가서 여진족 방어를 맡았으며, 1586년(선조 19년)에 사복시 주부가 되었고, 이어 조산만호(造山萬戶) 겸 녹도 둔전사의(鹿島 屯田事宜)가 되었다.[8] 한편 그를 유심히 지켜본 병조판서 김귀영은 1579년 자신의 서녀를 그에게 첩으로 주려 하여 불렀다. 그러나 어찌 권세가의 집에 드나드느냐며 그 제의를 거절하셨다.

녹둔도 전투, 첫 번째 백의종군

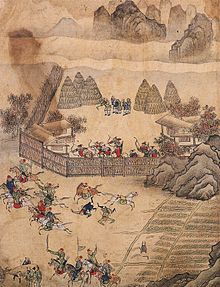

수책거적도(守柵拒敵圖)

1587년(선조 20년) 조산보만호 겸 녹도 둔전사의 이순신에게 녹둔도의 둔전을 관리하도록 하였다. 그해 가을에는 풍년이 들었다. 그해 9월 1일 이순신이 경흥부사 이경록과 함께 군대를 인솔하여 녹둔도로 가서 추수를 하는 사이에 추도에 살고 있던 여진족이 사전에 화살과 병기류를 숨겨놓고 있다가, 기습 침입하여 녹둔도 전투가 벌어졌다. 녹둔도 전투에서 조선군 11명이 죽고 160여 명이 잡혀갔으며, 열다섯 필의 말이 약탈당했다. 하지만 이일이 도망치는 와중에 이순신은 이경록과 남아서 싸웠고 그 결과 승리했으며 조선인 백성 60여 명을 구출했다. 이 과정에서 이순신의 무예는 대단했는데 고작 수십명의 병사들로 1,000기의 여진족 기병을 상대로 방어에 성공했으며 반격하여 무찔렀다.

당시 조산만호 이순신은 북방 여진족의 약탈 및 침략을 예상하고 수비를 강화하기 위하여 여러차례 북병사 이일에게 추가 병력을 요청하였으나, 모두 거절 당하였다. 이 패전으로 인해 책임을 지게 된 북병사 이일은 이순신에게 그 책임을 덮어 씌우고 이순신은 죄를 받아 수금되었고 백의종군(白衣從軍)하게 되었다.

전투의 결과를 북병사 이일(李鎰)은 녹둔도 함몰이라고 비판하였다. 처음부터 군사 10명이 피살되고 106명이 포로가 되었으며 말 15필을 빼앗기는 등의 피해가 많았다 하여 이 녹둔도 사건으로 인해서 함경도 북병사 이일(李鎰)의 비판으로 문책받고 그해 10월 해임, 결국 투옥되었다. 북병사 이일은 이경록과 이순신을 투옥한 뒤, 1587년 10월 10일 "적호(賊胡)가 녹둔도의 목책(木柵)을 포위했을 때 군기를 그르쳤다"고 장계를 올려 이를 보고하였다.

이일은 장계를 올려 사건의 결과에 대한 책임을 물어 이경록과 이순신을 군율로 극형에 처하여야 한다고 이경록과 이순신을 모함했다. 그러나 이때 이경록 등을 변호한 이는 이억기 등 소수였다. 10월 16일 선조는 한번의 실수로 사형은 과하다며, 북병사에게 장형(杖刑)을 집행하게 한 다음 백의종군(白衣從軍)하게 하라고 지시했고[9], 조정에서는 백의종군하게 하여 입공자속(立功自贖)할 기회를 주라고 권고하였다.

선조는 이일이 이순신을 모함하고 있다는 사실을 눈치챘으나 선조가 당대 조선의 맹장인 신립의 눈치를 보고 있었는데 이일은 정치적으로 신립과 같은 파벌이었으므로 선조는 신립을 분노하게 할 수 없어서 어쩔 수 없이 이경록과 이순신을 처벌은 하되, 참수형이 아닌 백의종군으로 일단락 시켰다. 선조가 이일의 모함을 알고 있었기에 가능한 조치였으며 만약 이일의 모함을 선조가 몰랐더라면 이경록과 이순신을, 이일의 건의대로 참수형에 처했을 것이다.

명백히 이순신은 싸워 이긴 것이며 모든 잘못이 이일 혼자에게만 있었음에도 불구하고 선조는 이일이 신립과 친분이 깊다는 점 때문에 신립에게 잘 보이기 위해 이일에게 처벌하지 않고 이순신에게 처벌했다. 조선군 11명 전사와 160명이 포로로 잡힌 것은 이일이 그렇게 한 것이며 이순신과 이경록은 이를 뒷수습하기 위해 고군분투를 했을 뿐이다. 실제로도 이순신은 이일에게 지원 병력을 요청했지만 이일이 이를 거절해서 이렇게 된 것이다. 현재도 녹둔도의 일은 용인 이씨 가문에서 계속 왜곡하고 있다.

이후 이순신은 북병사 휘하에서 종군하며 1588년의 2차 녹둔도 정벌에서 여진족 장수 우을기내(于乙其乃)를 꾀어내어 잡은 공으로 사면을 받아 복직되었다.

무관 생활

그 후, 전라도감사 이광(李珖)에 의해 군관[10]으로 발탁되어 전라도 조방장(助防將)·선전관(宣傳官) 등이 되었다. 1589년(선조 22년) 1월에 비변사(備邊司)가 무신들을 다시 불차채용(순서를 따지지 않고 채용)하게 되자 이산해(李山海)와 정언신의 추천을 받았다. 7월에 있어서 선정을 배풀어 백성들로부터 칭찬이 자자하였다. 1590년 8월 조정에서는 그를 종3품의 직책인 고사리진과 만포진의 첨사로 거듭 삼으려 했으나, 지나치게 진급이 빠르다는 이유로 논핵되어 개정되었다.

1591년 2월에 선조는 이천·이억기·양응지·이순신을 남쪽 요해지에 임명하여 공을 세우게 하라는 전교를 내렸다. 선조는 신하들의 반발과 논핵을 피하기 위해 벼슬의 각 단계마다 임명하여 제수하고 승진시키는 방법을 써서 1591년 2월 이순신을 종6품 정읍현감에서 종4품 진도군수(선조가 다시 비변사에 "이경록과 이순신 등도 채용하려 하니, 아울러 참작해서 의계하라"는 전교를 내렸다. 1589년 12월에 류성룡(柳成龍)이 천거하여 이순신은 정읍현감이 되었다. 관직에 오른 지 14년 만이었다. 고을을 다스리는 데珍島郡守)로 승진시켰고, 그가 부임지에 부임하기도 전에 종3품 가리포첨절제사(加里浦僉節制使)로 전임시켰다. 이어 선조는 이순신이 가리포에 부임하기도 전에 다시 정3품 전라좌수사에 전임하게 하였다. 또한, 선조는 이순신과 같이 백의종군을 하였던 이경록도 전라도의 요지인 나주목사에 제수하였다. 계속되는 대신들의 반대에도 불구하고 선조는 이순신을 수사로 삼으려는 심지를 굳혔다. 그는 이경록의 발탁은 천천히 생각하여 결정하겠다고 하면서도 이순신의 수사 발탁은 개정은 할 수 없다고 하며 밀어붙였다.[11]

1591년 이순신은 47세에 정3품 당상관인 절충장군(折衝將軍) 전라좌도 수군절도사에 발탁되어 임명되었다. 이후에도 부제학 김성일(金誠一) 등 많은 신하가 그의 경험이 모자라다는 것을 이유로 들어 그와 같은 선조의 결정을 반대하였으나, 선조는 이순신을 신임하였다. 한편 이순신은 부임지에 부임하자마자 전쟁에 대비하고자 휘하에 있는 각 부대의 실태를 파악하였으며, 무기와 군량미를 확충하고 거북선을 개발 및 건조하는 등 군비를 강화하였다.

임진왜란 발발 직전인 1592년에 이순신은 일본은 섬이니 일본의 수군이 강할 것이라고 예단해 수군을 육지로 올려 보내 수비를 강화하라는 조정의 명에 대하여 이순신은 “수륙의 전투와 수비 중 어느 하나도 없애서는 아니 되옵니다.”라고 주장하였다. 그 결과 임진왜란이 일어나기 직전 이순신의 감독아래에 있던 전라좌수영은 20여 척(최소 26척 최대 29척)의 판옥선을 보유할 수 있었다.

임진왜란

1592년(선조) 5월 1일(음력 4월 13일)에 고니시 유키나가가 이끌던 일본군 함대 700척이 오후 5시경 부산포를 침략하여 임진왜란이 발발하였다. 당시 선봉군의 병력은 약 16만명이었다. 이순신의 전라좌수영에 일본군의 침략이 알려진 때는 원균(元均)의 파발이 도착한 5월 26일(음력 4월 16일) 밤 10시였다. 이순신은 그 즉시 조정에 장계를 올렸고 아울러 경상, 전라, 충청도에도 왜의 침략을 알리는 파발을 보냈다. 그 뒤 이순신은 휘하의 병력 700여명을 비상 소집하여 방비를 갖추도록 하였다. 이 과정에서 이순신은 도주를 시도한 군졸 황옥현(黄玉玄)을 참수했다. 전열을 정비한 전라좌수영 소속 함대는 6월 8일(음력 4월 29일)까지 수영 앞바다에 총집결하도록 명령이 내려진 상태였다. 그러나 일본군 함대는 이미 전라좌도 앞바다에 도달하고 있었다. 다음날 9일(음력 4월 30일)에 이순신은 전라우도 수군이 도착하면 전투를 벌이겠다는 장계를 조정에 올렸다.

일본군이 부산포에 상륙, 파죽지세로 북진해오자 조정은 보름 만에 한성을 버리고 개성으로 피난했으며, 이어 평양을 거쳐 의주까지 퇴각했다. 선조는 1593년(선조 26) 9월 21일에 한성을 탈환했다는 소식을 듣고서 몇번을 주저하다가 1593년 10월 1일에 도성으로 돌아왔다.

옥포 해전

이 부분의 본문은 옥포 해전입니다.

옥포해전은 이순신의 첫 승전을 알리게 된 해전이다. 6월 16일(음력 5월 7일) 정오 옥포항에서 정박하여 옥포에 침략했던 일본군을 공격하여 모두 26척을 침몰시켰으며, 잡혀있던 포로들을 구해내었다. 같은 날 오후에는 웅천현의 합포 앞바다에서 큰 배 한 척을 만나 이 또한 격파하였다. 전투는 17일(음력 5월 8일)에도 계속되었으며, 적진포에서 일본군이 보유한 군선 13척을 침몰시켰으나, 전세가 불리하여 육지로 도망간 적들을 쫓지는 못하였다. 이때 조선 조정은 이미 한양에서 파천하여 평안도로 후퇴하고 있었다. 27일(음력 5월 18일)에는 도원수 김명원(金命元)이 임진강 방어에 실패하여 일본군이 황해도까지 진격하는 것을 허용하고 말았다.

사천 해전

이 부분의 본문은 사천 해전입니다.

전라우수영군의 합류가 늦어지자, 7월 8일(음력 5월 29일)에 이순신은 뱃머리를 돌려 노량으로 향하였다. 그곳에서 원균의 경상우수영군을 만났다. 이날 사천 선창에 있던 일본군을 공격하여 적선 30여 척을 쳐부수었다. 이것이 바로 사천 해전이다. 이 전투에서 이순신은 왼쪽 어깨 위에 관통상을 입었다. 이 해전은 두번째 출동하여 벌어진 첫 번째 전투였고, 또한 거북선이 출전한 첫 번째 전투다.

이순신 함대는 7월 10일(음력 6월 2일)에도 전투를 벌여 승리하였는데, 일본군이 보유하던 화포에 비하여 성능이 우수한 지자총통 등의 화력이 승리의 원인이었다. 이순신의 함대는 계속하여 적을 추격하여 개도로 협공하였으며, 7월 12일(음력 6월 4일)에는 전라우수사와 합류하는 데 성공하였다. 13일(음력 6월 5일) 적 함대를 만나 큰 배 한 척과 중간 크기의 배 0척 작은 크기의 배 100척을 공격하였다. 16일(음력 6월 8일)까지 수색과 공격은 계속되었다.

한산도 대첩

이 부분의 본문은 한산도 대첩입니다.

한산도대첩은 임진왜란의 3대 대첩 중 하나로, 1592년(선조 25) 8월 14일(음력 7월 8일) 한산도 앞바다에서 이순신 휘하의 조선 수군이 일본군을 크게 무찌른 해전이다. 이 전투에서 육전에서 사용되던 포위 섬멸 전술 형태인 학익진을 처음으로 펼쳤다.

이순신의 함대는 8월 10일(음력 7월 4일)에 출발하여 12일(음력 7월 6일)에 노량에 이르렀고, 이곳에서 경상우수사 원균과 합류하였다. 이 때 적선이 출몰하였다는 첩보를 얻어 14일(음력 7월 8일) 큰배 36척 중간배 24척 작은배 13척을 만나 전투가 벌어졌다. 조선군 연합함대는 거짓으로 후퇴하는 척하여 적들을 큰 바다로 끌어 낸 다음, 모든 군선들이 일제히 학익진 진형을 갖춰 지자총통, 현자총통, 승자총통을 발포하여 적함선을 궤멸시키는 데 성공하였다. 포격으로 적함을 깨뜨린 뒤 적함의 갑판에서 백병전을 벌여 일본군을 격퇴하였으며, 여러 명의 포로들을 구해내었다. 이날 일본군은 큰 배 한 척, 중간 배 일곱 척, 작은 배 여섯 척만이 후방에 있어 도망을 칠 수 없었다.

8월 15일(음력 7월 9일) 안골포에 적선 40여 척이 정박해 있다는 보고를 받아 16일(음력 7월 10일) 학익진을 펼친채 진격하여 왜선 59척을 침몰시켰다. 한편, 음력 7월 말에 이르러서야 육전에서도 홍의장군 곽재우(郭再祐)가 승리하였으며, 홍계남(洪季男)이 안성에서 승리하였다.

부산 해전

음력 8월 말 이순신의 함대는 전열을 정비하고 부산으로 출정하였다. 당포에서 경상우수사와 합류하였으며, 29일 적들의 동태에 대한 보고를 입수하여 그날부터 전투가 시작되었다. 음력 9월 1일 아침, 화준구미에서 일본군의 큰 배 5척, 다대포 앞바다에서 큰 배 8척, 서평포 앞바다에서 큰 배 9척, 절영도에서 큰 배 2척을 만나 쳐부수었다. 부산 앞바다에 이르러 적의 소굴에 있는 400여 척의 배 중 적선 100여 척을 쳐부수었으며, 2일까지 전투를 벌였다. 이때 배들을 모두 부수면 상륙한 일본군이 몰려 도망갈 방법이 없어지므로 후일 수륙에서 함께 공격하기 위해 함대를 물렸다.

이렇듯, 네 차례의 큰 싸움을 통해 일본군은 수로를 통하여 서해에 대한 해상권을 장악하여 보급로로 사용하려던 계획을 포기할 수 밖에 없었으며, 곡창인 전라도의 침략 또한 포기할 수 밖에 없었다. 이를 계기로 승승장구하던 일본군의 진격은 기세가 꺾이게 되었다. 그러나 네번의 전투를 거치는 중, 이순신이 아끼던 휘하장수 정운이 전사했다.

원균과의 불화

1592년 음력 6월 원균이 이순신과 연명으로 장계를 올리려 하였으나, 이순신이 먼저 단독으로 장계를 올렸다. 이로부터 각각 장계를 올려 조정에 싸움의 결과를 보고하였으며, 때문에 두 장군 사이에 골이 깊어지기 시작했다. 이순신은 자신의 일기 난중일기에서 원균의 성품과 인격에 문제가 많으며, 일의 처리에서도 불만인 점을 자주 기록하였다. 1593년 이순신이 삼도수군통제사가 되자 이순신의 명령을 받게 된 원균은 이에 반발하고 명령을 어기는 등 문제를 일으켜 두 사람의 틈이 더욱 더 벌어졌다. 이순신은 조정에 원균과의 불화에 스스로 책임을 지고 자신을 파직시켜 달라고 청하자, 조정에서는 원균을 충청도 병마절도사로 옮겨 제수하였다.

이후 원균은 이순신에 대해 유언비어를 퍼뜨렸으며,[출처 필요] 이원익(李元翼)이 체찰사로서 증거를 찾아내려 했으나, 오히려 이순신이 반듯하고 충성심이 강하다는 사실만 확인했다고 한다.[12]

원균과의 대립은 각기 정파적인 입장과 맞물려서 갈등이 심화되었으며, 선조실록과 선조수정실록 조차도 이러한 두 인물에 대한 입장차이가 심하다. 이에 대한 논의는 당시 뿐만 아니라, 임진왜란이 끝나고 논공행상을 하는 자리에서도 진위 및 당부에 대한 논란이 있었다. 미국과 영국 해군 교과서를 쓴 책인 '해전의 모든 것'(휴먼 앤 북스 펴냄)에서 이순신을 전설적인 명장 제독으로 추앙하는 반면, 원균은 조선 수군을 산채로 매장한 최악의 제독으로 평가한다.

웅포 해전

이순신 함대는 1593년 2월 10일(음력 1월 10일) 웅천현 웅포로 진격하였다. 그러나 이전의 경험에 비추어 보아 정면승부로는 승산이 없다고 판단한 일본군은 조선 수군을 왜성 깊숙히 유인하여 격파하려는 유인책을 썼다. 조선 수군은 이에 유의하며 화포등을 이용한 공격을 하였으나, 싸움은 지루한 공방전으로 전개되었다. 이후 일본군은 각지에 왜성을 쌓아 방비를 하며 왜성을 전략적 거점으로 삼아 조선 수군의 부산성 방면으로의 진출을 막음으로써 보급선을 유지하려는 전략을 구사하게 되었다. 웅천에서의 일본군을 소탕하기 위한 전투는 음력 3월까지 계속되었다. 이때 전라도의 수군은 정병 상하번 외에 보인까지 총동원, 4만여 명(충무공 장계)을 웅포 해전과 전라도 해안선 방어에 투입하였다.

삼도수군통제사

음력 6월 이순신은 한산도로 진을 옮겨 전열을 정비하였다. 음력 7월부터는 거제도와 진해(鎭海), 가덕도(加德島) 등지에서 일본군과 대치하는 상황이 계속되었다. 조선 3도 수군은 견내량에 방어선을 설정하였다. 한편, 일본군은 거제도의 영등포와 제포 사이를 방어선으로 삼고 있었다. 음력 8월 1일, 조선 조정은 이순신을 삼도수군통제사에 제수하고 본직은 그대로 겸직하도록 하였다. 이순신은 한산도에서 백성을 모아 소금을 굽고 곡식을 비축하여 든든한 진을 구축하기 시작했다. 한편 김성일 등은 제2차 진주성 전투에서 성은 함락 되었으나, 결과적으로 진주를 지켜 전라도 호남 지방을 방어하는 데 성공하였으며, 이후 이 지역을 통해 조선의 군수 물자와 전쟁 수행 능력이 보장되었다.

두 번째 백의종군

초기 전세가 교착화하고 강화 회담이 별다른 진척을 보이지 않고 대치 상태가 자꾸 길어졌다. 이순신과 원균 사이의 불화가 문제가 되었다. 두 차례의 대첩 이후 이순신이 그 공으로 조선 수군의 총지휘관인 삼도수군통제사가 되었지만, 원균은 자기가 나이도 많고 선배라는 점을 내세워 불만을 가진 것으로 보인다.[13]

교착화한 전세에서 초기의 승전보 이후 별다른 승리가 없자 선조를 비롯한 조선 조정에서는 이순신의 전략을 불신하기 시작했으며 이순신에게 왜군에 대한 적극적인 공격을 강요하게 되었다. 당시 일본군은 남해안 일대에 총집결하여 왜성을 쌓는 등 수비를 강화하였으며 강화 회담의 진행 과정을 지켜보고 있었다. 한편 명나라는 전면적 대결보다는 강화 회담에 기대하고 있었으며, 조선은 자체의 군사력으로 일본군과 육전에서 대등한 전투를 수행할 능력이 부족했다. 그러나 조정의 요청과는 달리 이순신은 일본군의 유인작전에 걸려들 위험이 있다는 이유에서 견내량 전선을 유지하고 공격에 신중하게 임하고자 하였다. 이에 조정에서는 이순신이 지나치게 소극적이라는 비난이 일었다.

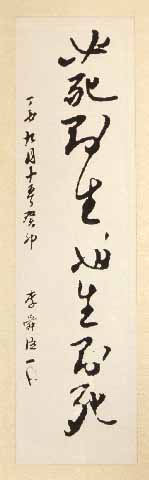

“必死卽生, 必生卽死” (죽고자 하면 살고, 살고자 하면 죽는다)

결국 정유년인 1597년 4월 11일(음력 2월 25일)에 통제사직에서 해임되어 원균에게 직책을 인계하고 한성으로 압송되어 4월 19일(음력 3월 4일)에 투옥되었다. 그때 우의정 정탁(鄭琢)의 상소로 5월 16일(음력 4월 1일)에 사형을 모면하였으며 이순신은 도원수 권율(權慄) 밑에서 백의종군하라는 명령을 받았다.

당시 권율은 남쪽으로 이동하고 있었는데, 이순신은 권율의 본진을 찾아가는 길에 가족을 만나려고 아산 본가에 잠시 머물렀다. 이순신이 한산도에 있는 동안 그의 가족은 순천 고음(舊 여천시)에 거주하고 있었는데, 아들의 석방 소식을 들은 그의 어머니가 아들을 만나기 위해 배를 타고 먼 길을 올라오고 있었다. 그러나 그의 어머니는 5월 26일(음력 4월 11일) 배 위에서 별세하고 만다. 그러나 이순신은 모친의 임종을 볼 수 없었다. (어머니의 임종소식은 4월 13일에서야 종 순화를 통해 알게 된다.) 이렇게 어머니를 잃은 이순신은 슬픔으로 몸과 마음이 모두 피폐해졌다.

칠천량 해전의 패배와 복직

칠천량 해전 문서를 참고하십시오.

1597년 8월 28일(음력 7월 16일)에 삼도수군통제사에 오른 원균이 이끄는 조선 함대가 칠천량 해전에서 일본군의 기습을 받아 춘원포로 후퇴, 수군들은 상륙하여 도주하고 판옥선 대부분이 불타거나 왜군에게 노획당해 오사카로 끌려간다. 이를 수습하기 위하여 조선 조정에서는 경림군(慶林君) 김명원(金命元), 병조 판서 이항복(李恒福)의 건의[14]로 이순신을 다시 삼도수군통제사로 임명하였다. 하지만 이순신이 다시 조선 수군을 모아 정비했을 때 함선은 12척밖에 남아 있지 않았다. 조선 정부에서는 이 병력으로 적을 대항키 어렵다 하여 수군을 폐지하라는 명령을 내렸으나, 이순신은 아직도 12척의 배가 남아 있으며 내가 죽지 않는 한 적이 감히 우리의 수군을 업신여기지 못할 것이라는 비장한 결의를 표하였다고 한다. 그 뒤 전열을 재정비하기 위해 10월 9일(음력 8월 29일)에 진도 벽파진으로 진을 옮겼다.

임진왜란 종전과 전사[편집]

명량 해전[편집]

이 부분의 본문은 명량 해전입니다.

1597년 10월 25일(음력 9월 16일), 일본군 수백 척의 이동 정보를 접한 이순신은, 명량 해협에서 대적하기 위해 13척의 전선을 이끌고 출전했다. 명량 해협은 ‘울돌목’이라고도 불리었는데, 폭이 294m 밖에 되지못하여 바다 표층의 유속 6.5m/s정도로 굉장히 빠르고, 밀물과 썰물 때에는 급류로 변하는 곳이었다. 이순신은 울돌목의 조류가 싸움에 불리함을 깨닫고 새로 합류한 1척을 추가한 13척의 전선으로 우수영(右水營) 앞바다인 임하도(林下島)로 진을 옮겨 일본 함대를 그곳으로 유인해 최소 130척 이상의 전선을 격파하였다. 난중일기와 선조실록에는 약 30여 척을 격침했다고 기록하였으나 이것은 통제사 이순신이 이끄는 공격부대의 전과일 뿐 임하도의 좁은 목을 막고 있던 수비 부대의 전과나 피해 사항은 기록하지 않은 것이다. 그러나 난중잡록과 선묘중흥지을 통해서 조선 수군은 중.후반부터 화전(火戰)을 했음을 알 수 있다. 통제사가 적의 선봉대중 30여척을 격파하였지만 명량대첩비에는 500척으로 기록되어 있어서 실제 격파된 왜선은 30여척보다 많을것으로 파악된다.

"破賊船五百艘 斬其將馬多時" "적군의 배를 쳐부순것이 오백척이며 그 장수 마다시를 베었다"<명량대첩비>

이를 명량 해전이라고 하며 이 해전의 승리로 조선 수군은 나라를 위기에 빠뜨렸던 정유재란의 전세를 역전시켰다. 일본은 곤궁에 빠져 명나라 장군에게 뇌물을 보내어 화의를 꾀하였으나 이순신은 이를 반대하고, 이듬해 1598년 음력 8월 18일 도요토미 히데요시(豐臣秀吉)가 병사하고, 사망 직전 철군하라는 유언을 남기며 일본군이 철수하게 된다.

전사[편집]

이 부분의 본문은 노량 해전입니다.

노량해전 지도

1598년 음력 11월 18일에 조선 수군 70여 척, 명나라 수군 400척이 노량으로 진군했다. 군사는 1만 6천명이었다. 이순신은 명나라 부총병 진린(陳璘)과 함께 1598년 음력 11월 19일 새벽부터 노량해협에 모여 있는 일본군을 공격하였고, 일본으로 건너갈 준비를 하고 있던 왜군 선단 500여 척 가운데 200여 척을 격파, 150여 척을 파손시켰다. 전투는 정오까지 이어졌고, 관음포로 달아나는 왜군을 추적하던 이순신은 날아온 탄환에 맞아 전사하였다. 죽기 전에 그는 "지금은 싸움이 급하다. 나의 죽음을 알리지 말라."는 말을 남겼다고 한다. 향년 54세. 낙안군수 방덕룡(方德龍), 가리포첨사 이영남(李英男)과 명의 장수 등자룡(鄧子龍)도 함께 전사했다.[15]

노량해전을 끝으로 7년의 임진왜란은 끝나게 되었다. 선조실록의 사관은 당시 사람들이 모두 죽은 이순신이 산 왜놈들을 격파하였다고 말했다고 한다.

사후 관직[편집]

황의돈의 <증정 중등조선역사> (1946·서울교육박물관 소장) 69쪽에 있는 이순신의 초상화

전사한 직후 1598년 12월에 정1품 우의정에 증직되었다. 1604년 6월에 선조는 그를 권율, 원균과 함께 선무(宣武) 1등 공신 및 덕풍부원군(德豐府院君)으로 추봉하고 그해 7월에 좌의정을 가증했다. 1643년 3월에 인조는 그에게 '충무(忠武)'[16] 시호를 내려 충무공(忠武公)이 되었다. 1659년 효종 때 남해에 그를 기려 충무공 이순신의 비(碑)를 세웠다. 1688년(숙종 14년)에는 명량대첩비가 건립되었고 1705년 현충사가 건립되었으며, 1793년 7월에 정조는 정1품 의정부 영의정을 가증했다.

이순신의 최종 직함은 아래와 같다.

- 국문 : 유명 수군도독 조선국 증 효충장의적의협력선무공신 대광보국숭록대부 의정부영의정 겸영경연홍문관예문관춘추관관상감사 덕풍부원군 행 정헌대부 전라좌도수군절도사 겸삼도통제사 시 충무공 이순신

- 한문 : 有明 水軍都督 朝鮮國 贈 效忠仗義迪毅協力宣武功臣 大匡輔國崇祿大夫 議政府領議政 兼領經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事 德豐府院君 行 正憲大夫 全羅左道水軍節度使 兼三道統制使 諡 忠武公 李舜臣

- 풀이 : 명나라의 수군 도독 직함을 받은, 조선국의 효충장의적의협력선무공신으로 추봉되고 정1품 대광보국숭록대부 품계와 정1품 의정부영의정 겸 경연청, 홍문관, 예문관, 춘추관, 관상감의 영사 관직이 추증되었으며 덕풍부원군으로 추봉된, 생전에 정2품 정헌대부 품계와 종2품 전라좌도수군절도사 겸 삼도수군통제사를 지내고 충무공 시호로 추시된 이순신

가계

이순신의 할아버지 이백록(楓巖公)은 중종 17년(1522년)에 생원 2등에 합격하였고 참봉을 거쳐 평시서봉사를 역임하였다. 조광조(趙光祖)가 기묘사화(己卯士禍)로 사약을 받아 죽고 주위 인물들도 참형을 당한 뒤 벼슬을 내놓고 조광조의 묘소가 있는 용인 심곡리에서 멀지 않은 고기리에서 은거를 하다가 사망했으며, 이로 인해 아들(즉 이순신의 아버지) 정(貞)은 벼슬을 단념한 채 43세쯤 외가이자 처가에 가까운 충청도 아산 음봉으로 이사하였다. 훗날 상주 방씨(온양 방씨)와 혼인한 이순신이 정착한 곳이기도 한 현충사 자리에서 멀지 않은 곳이었다고 덕수 이씨 집안의 구전은 전한다.

KBS드라마 불멸의 이순신에서 역적 및 가난한 시절을 보내는 줄거리는 허구다. 어머니 변씨(卞氏)의 문기(文記, 땅이나 집의 소유권을 증명하는 문서)에는 이순신이 형인 요신(堯臣)과 함께 어머니으로부터 외거노비 6~8명을 증여 받았으며, 충청도 은진(恩津)(현재의 충청남도 논산시) 지방에 있는 가옥과 토지도 물려받았다는 기록이 있다. 선조 22년에 아내 상주 방씨(온양 방씨)가 4형제에게 준 분재기 기록도 남아있다. 현충사 경내에 있는 고택 역시 이순신이 자신의 할아버지 백록으로부터 받은 것이라고 알려졌다.[18][19][20]

- 증조부 : 이거(李琚), 생원 합격, 문과 급제

- 조부 : 이백록(李百祿), 생원 합격, 선교랑

- 부 : 증 좌의정 덕연부원군(德淵府院君) 이정(李貞, 1511년 ~ 1583년)

- 모 : 증 정경부인 초계 변씨(草溪卞氏, 1515년 ~ 1597년) - 변수림(卞守琳)의 딸

- 형 : 이희신(李羲臣), 증 참판

- 형수 : 진주강씨 강세온의 딸

- 조카 : 이뇌(李蕾), 찰방

- 조카 : 이분(李芬)(1566~1619), 진사 합격, 문과 급제, 병조 좌랑

- 조카며느리 : 이의남의 딸

- 조카 : 이번(李蕃), 효릉참봉

- 조카 : 이완(李莞)(1579~1627), 무과 급제자, 증 병조판서, 시호 강민(剛愍)[21]

- 형 : 이요신(李堯臣), 생원 합격 (퇴계 이황 문인)

- 조카 : 이봉(李菶), 무과 급제, 평안도 병마절도사

- 조카 : 이해(李荄), 무과 급제, 훈련원 주부

- 동생 : 이우신(李禹臣), 참봉

충무공 가계

이순신은 한성을 떠나 외가와 처가(온양 방씨)가 있는 충청도 아산으로 이주했다. 조선 중기까지도 남귀녀가혼(男歸女家婚)의 영향으로 남자가 결혼한 뒤 처가에서 상당 기간 거주하는 풍습은 부인과 처가의 위상을 높였다.

이순신의 처가는 상주 방씨(온양 방씨)이다. 장인은 보성군수를 역임한 방진이다. 방진의 할아버지는 평창군수를 지낸 방홍(方弘)이고, 아버지는 영동현감을 지낸 방중규(方中規)이다. 당시 병조판서였던 이준경(1499년~1572년)이 중매를 섰다.[22] 1565년(명종 20) 이순신은 21세의 나이에 방씨에게 청혼하고 결혼하였다. 이순신은 장인의 격려와 경제적 후원으로 무과 시험을 준비하게 되며, 그로부터 활쏘기와 말타기 등을 배우면서 병학을 익혀 11년만인 1576년 2월에 치러진 무과 시험에서 병과로 급제했다. 《충무공이순신전서》의 ‘방부인전’에 방진의 활솜씨에 대한 기록이 있다. 방씨 부인은 슬기롭기로 유명하였고, 친정 집에 들어온 도둑들을 지혜를 이용해 물리치기도 했다. 이순신의 무술 연습을 위해 자신의 패물로 말을 사게 할 만큼 내조도 잘했다. 이순신은 방씨와의 사이에서 이회(1567년 출생), 이울(1571년 출생), 이면(1577년 출생)의 세 아들과 딸 하나를 두었다. 임진왜란 중에 이순신은 아들들을 통해 충청도 아산 본가에 있던 방씨 소식을 듣기는 했지만 직접 다녀오지는 못했다. 그러나 방씨가 병에 걸려 위독하다는 소식을 듣고는 잠을 설치며 걱정했을 뿐더러 점까지 치며 방씨 부인을 염려하는 내용이 일기에 적혀 있다.[23] 1598년 (선조 31) 노량해전에서 전사한 이순신에게 우의정이 증직된 후 그 처인 방씨를 정경부인으로 봉하면서 내린 이순신처 방씨 고신교지(李舜臣妻方氏告身教旨)는 보물 제1564-8호이다. 정경부인은 경국대전의 규정에 따라 정·종 1품 문무관의 처에게 내리는 명호(名號)로 외명부 부인으로서는 최상급의 품계이다.

- 장인 : 증 통훈대부(通訓大夫) 방진(方震) - 온양 방씨 22세손

- 부인 : 정경부인 상주 방씨(尙州 方氏; 온양 방씨)

- 장남 : 이회(李薈), 훈련원 첨정, 증 승정원 좌승지

- 며느리 :

- 손자 : 이지백(李之白) 승정원 좌승지 추증

- 손부 : 양천허씨

- 손자 : 이지석 (1612~1679)

- 차남 : 이열, 형조 정랑, 증 승정원 좌승지

- 삼남 : 이면(李葂), 증 이조 참의

- 장녀 사위 : 홍비(洪棐) - 청난공신 홍가신(洪可臣)의 아들

- 첩 : 해주 오씨(海州 吳氏)

- 서자 : 이훈(李薰), 무과 급제

- 서자 : 이신(李藎), 무과 급제[24]

- 서녀 사위 : 임진(任振)

- 서녀 사위 : 윤효전(尹孝全)

- 첩 : 부안댁 (이름 없음)

인물

이순신과 한 동네에서 살았던 벗이기도 한 류성룡은 《징비록》에서 어린 시절의 이순신에 대해, 다른 아이들과 모여 놀 때면 나무를 깎아 활과 화살을 만들어 동리에서 전쟁놀이를 하곤 했으며, 그의 성격을 거슬러 마음에 들지 않는 사람의 눈을 쏘려고 하였으므로 어른들도 그를 꺼려 감히 군문(軍門) 앞을 지나려고 하지 않았다고 적고 있다.

이순신은 완벽주의자로 뭐든지 철저함을 추구했다. 한산도 대첩 하루 전 군무이탈을 감행한 부하 수졸 황옥현을 붙잡자마자 바로 참수하여 효수해 군기를 보존한 반면 부하들에게는 죽음을 각오하고 싸우면 무조건 이긴다, 하지만 도망치려 하면 죽는다(必死則生必生則死)는 것을 강조하여 부하들에게 자신감을 심어주기 위해 많은 노력을 기울였으며 부하들이 잘하면 포상에 아낌이 없었다. 군영 순시 중에 자신이 담당하던 업무에 소홀하였던 일선 지휘관은 곤장을 쳤다는 기록이 몇번 있다.[25] 또한 자신의 군공보다는 아군의 승리에 더 관심이 깊었으며 이 때문에 평소에 친하게 지내던 권율에게 자신이 사용하는 무기의 일부를 제공했으며 권율은 이순신에게 제공받은 이 무기들로 행주대첩을 이룩하게 되었다.

이순신의 용모에 대해서는 이순신 생전에 그려진 초상화가 없고 그의 얼굴을 묘사한 기록만이 남아 있을 뿐이다. 100원 주화에 새겨진 이순신 제독의 복식이나 이순신 제독의 초상화 중 갑옷이나 전립이 아닌 관복 차림의 이순신 초상화는 영의정의 예우를 갖춰 그려졌고 실제로 이순신이 살아생전 그 복장을 입은 적은 없다.

녹둔도 사건으로 알 수 있듯 이순신은 무예가 매우 뛰어났다. 고작 수십명의 보병으로 1천 기에 달하는 여진족 기병을 상대로 이경록과 단 둘이 지휘해서 이겼는데 휘하 병력이 100명 이하인 상황이라면 개인 무예가 반드시 필요한 상황이다. 이런 상황에서 승리를 거둔 이순신은 무예가 매우 뛰어나다는 것을 알 수 있다.

평가

사후부터 대한민국 수립 이후에 걸쳐 이순신은 신분과 시대를 막론하고 존경과 숭모의 대상이 되었다. 각 여론조사에서 존경하는 인물이다[26][27].

국내 이순신의 평가[편집]

《졸서후사제문(卒逝後賜祭文)》에서도 똑같이 그 잘못을 사죄하는 듯한 말을 남기며 "인생 한 세상에 한번 죽음 못 면하네. 죽을 데서 죽은 이로 그대 같은 이 드물도다."라고 추켜세웠다.

《징비록》에서 류성룡은 "이순신은 백 번 싸운 장군으로서 한 손으로 친히 무너지는 하늘을 붙든 사람이었다. 그리고 이순신은 재질을 가지고도 운수가 없어 백 가지 재능을 한 가지도 풀어 보지 못한 사람이었다."고 평하였다.

효종이 경연 자리에서, "아침에 이순신(李舜臣)의 비문(碑文)을 보았는데, 죽을 힘을 다하여 싸우다가 순절(殉節)한 일에 이르러서는 눈물이 줄줄 흘러내리는 것을 깨닫지 못하였다. 이는 하늘이 우리 나라를 중흥시키기 위하여 이런 훌륭한 장수를 탄생시킨 것이다. 이순신의 재능은 악비(岳飛)와 같은데, 더욱 작은 병력으로 큰 병력을 공격하는 데 능하였다."고 하였다.[28]

정조가 신하들에게 말하기를, "이순신(李舜臣)은 무인(武人)이지만 또한 '선정(先正)'[29]으로 일컬었고 보면 선정을 꼭 유현에게만 사용하지 않는다는 것이 분명하다." 하였다.[30]

효종 임금에게, "조정에서 현재 절의를 숭상하고 장려하는 은전을 시행하고 있습니다만, 우리 나라에서 충신으로 드러나 칭송할 만한 이는 고 통제사 이순신(李舜臣)만한 이가 없는데도, 묘소에 아직까지 조그만 표석(表石)조차도 없으니, 이는 자손들이 미약한 소치입니다."고 아뢰었다.[31]

제문에서 그는 이순신의 죽음을 두고 "황천에서 다시 일으켜올 수 없음을 생각하고 백 명을 대신 바치고도 몰려올 수 없음을 안타까워한다."고 평하였다.

이순신이 전사한 노량 바닷가에서 멀지 않은 관음포의 이충무공전몰유허(李忠武公戰歿遺墟)에서 홍석주는 이순신을 중국의 제갈량에 빗대어 칭송하고, 제갈량이 병사한 뒤에는 촉한이 위태롭게 된 것과는 달리 이순신은 오히려 그가 남긴 공적 덕분에 지금(홍석주가 살아 있었던 시대)에 이르기까지 사직(社稷)이 남아 있을 수 있다며 이순신의 공적을 치켜세우고 있다.

근현대에 이르러서도 "충무공은 거의 완전무결한 인물이었다. 그러기에 성자라 하고 영웅이라 일컫는 것이다."(천관우) 등 이순신에 대한 평가는 아주 높았다.

국외 이순신의 평가[편집]

다음은 이순신에 대한 국외의 인물들이 내린 평가다.[32][33][34][35][36][37]

참고로 일본어 위키백과 이순신 문서에 의하면 도고 헤이하치로의 발언은 일본에 직접적인 사료가 남아있지 않으며 일제 강점기 조선의 실업가 이영개가 도고 헤이하치로에게 이런 얘기를 들었다고 하면서 퍼트린 얘기라고 기술되어 있다.

|

“

|

그의 이름은 서구 역사가들에게는 잘 알려지지는 않았지만, 그의 공적으로 보아서 위대한 해상지휘관들 중에서도 능히 맨 앞줄을 차지할 만한 이순신 제독을 낳게 한 것은 신의 섭리였다. 이순신 제독은 광범위하고 정확한 전략판단과 해군전술가로서의 특출한 기술을 갖고 있었으며, 탁월한 지휘통솔력과 전쟁의 기본정신인 그칠 줄 모르는 공격정신을 아울러 가지고 있었다. 그가 지휘한 모든 전투에 있어 그는 언제나 승리를 끝까지 추구하였으며, 그 반면에 그 용감한 공격이 결코 맹목적인 모험은 아니었다는 점은, 넬슨(Horatio Nelson) 제독이 기회가 있는 대로 적을 공격하는 데 조금도 주저하지 않다가도 성공을 보장하기 위해서는 세심한 주의를 게을리 하지 않았다는 점에서는 유사하다. 이순신 제독이 넬슨 제독보다 나은 점을 가졌으니, 그것은 기계발명에 대한 비상한 재능을 갖고 있었다는 점이다.

|

”

|

|

|

|

“

|

당신 나라의 이순신 제독은 나의 스승입니다. 실로 존경할 만한 인물입니다.

|

”

|

|

|

— 도고 헤이하치로가 일제 강점기 조선의 실업가 이영개에게, 후지이 노부오(藤居信雄) 著 《이순신각서(李舜臣覚書)》

|

|

“

|

나는 이순신이라는 조선의 장수를 몰랐다. 단지 해전에서 몇번 이긴 그저 그런 다른 조선 장수 정도였을거라 생각하였다. 하지만 내가 겪은 그 한 번의 이순신 그는 여느 조선의 장수와는 달랐다.

나는 그 두려움에 떨려 음식을 며칠 몇 날을 먹을 수가 없었으며, 앞으로의 전쟁에 임해야하는 장수로서 나의 직무를 다할 수 있을련지 의문이 갔다.

|

”

|

|

|

— 와키자카 야스하루(脇坂安治) 회고록에서

|

|

제1대 넬슨 자작 허레이쇼 넬슨

Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson

|

|

|

|

|

|

생몰

|

|

|

출생지

|

|

|

사망지

|

|

|

배우자

|

|

|

복무

|

|

|

복무기간

|

1771년 ~ 1805년

|

|

최종계급

|

해군중장

|

|

주요 참전

|

|

|

서훈

|

|

|

서명

|

|

제1대 넬슨 자작 허레이쇼 넬슨(Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson, KB, 1758년 9월 29일~1805년 10월 21일)은 나폴레옹 전쟁 당시 영국의 해군 제독이었다. 그는 트라팔가르 해전에서 영국을 구하고 전사하였다. 그는 영국 역사상 가장 위대한 해군 영웅으로 부상하였으며, 전쟁이 한창중이었던 1813년 로버트 사우디가 그의 생을 노래한 시를 쓰기도 했다.

초기생애

허레이시오 넬슨은 1758년 노포크의 버넘(Burnham) 마을에서 11명의 남매중 6번째로 태어났다. 그의 아버지는 에드먼드 넬슨(Revd Edmund Nelson)이었으며, 오포드(Orford)의 제1 백작이자 영국 왕실의 사실상 총리였던 로버트 월폴(Robert Walpole) 경의 증손인 어머니 캐서린 넬슨(Catherine Nelson)은 그가 9세가 되었을 때 사망하였다.

넬슨은 노스 월셤(North Walsham)의 패스턴 문법 학교(Paston Grammar School)에서 간단한 교육을 마치고 1770년 12세의 나이에 해군에 입대하였다. 1771년 1월 1일 그의 해군 경력은 평범한 선원이자 키잡이로 시작되었고, 넬슨의 외삼촌 모리스 서클링(Maurice Suckling) 선장이 그 배를 지휘하였다. 얼마 후 해군 사관생도가 된 넬슨은 본격적인 장교 훈련을 마쳤지만 사실 그는 일생동안 배멀미에 시달려야 했다.

1775년 해군 감사관(Comptroller)이 된 서클링은 그의 지위를 통하여 넬슨의 빠른 승진을 도와주었다. 1777년 부관이 된 넬슨은 동인도로 배치되었다. 그는 영국 해군 부관의 직위로 미국의 독립전쟁에 참가하였으며, 20세가 된 1779년 6월 프랑스로부터 나포된 대포 28문의 프리깃함 힌친브로크(Hinchinbroke)의 지휘권을 받았다.

1780년 넬슨은 니카라과의 산 후안(San Juan)에 있는 스페인 요새에 대한 공격에 가담하였다. 공격은 완패로 끝났지만 넬슨의 노고를 높이 산 덕에 비난은 거의 없었다. 이후 말라리아에 걸린 넬슨은 영국으로 돌아와 일년 이상을 병상에 누워 있어야 했다. 완치된 그는 앨버말(Albemarle)로 발령받아 1783년 독립전쟁이 끝날 때까지 미국 독립군과 싸웠다.

지휘관

1784년 보레아스(Boreas) 함의 지휘권을 받은 넬슨은 안티구아(Antigua) 부근에서 항해조례(Navigation Act) 집행 임무를 수행하였다. 이 조례는 독립전쟁 말에 발효된 것으로, 이제 외국이 된 미국 선박이 카리브해 연안의 영국 식민지들과 교역을 금한다는 내용이기 때문에 식민지와 미국 모두에게 비난을 받았다. 네비스(Nevis) 항을 출항한 미국 선박 4척을 나포한 넬슨은 불법 나포 혐의로 고소를 당했다. 네비스 항의 상인들이 이들을 지지하였기 때문에 넬슨은 수감의 위기 속에서 8개월을 보내야 했다. 결국 법원은 넬슨의 손을 들어줬고, 넬슨은 그 동안 네비스 항에서 만난 미망인 패니 네스빗(Fanny Nesbit)과 그의 카리브해 여정 막바지인 1787년 3월 11일 결혼하였다.

1789년 이후 넬슨은 몇 년간 지휘권을 행사하지 못하였다. 그는 이 동안 절반의 급여만을 받았으며, 프랑스 혁명 정부가 국경지대에서 강도높은 움직임을 보인 이후, 64문의 대포를 장비한 아가멤논(Agamemnon)호의 함장으로 다시 지휘권을 회복하였다. 그는 아가멤논 호를 타고 이 일대에서 일련의 전투를 수행하였다.

나폴리 왕국에 기반을 두고 지중해로 발령된 그는 1794년 코르시카(Corsica)의 칼비(Calvi)에서의 해전 당시 근거리 포격으로 튀어오른 돌 파편에 얼굴을 맞아 오른쪽 눈의 시력과 오른쪽 눈썹의 반을 잃었다. 일반적인 묘사와 다르게 그가 안대를 했었다는 증거는 없지만, 그는 남아있는 눈을 보호하기 위하여 차양을 사용하기는 하였다.

1796년 지중해 함대의 새 지휘관이 된 존 저비스(John Jervis) 경은 넬슨을 준장으로 임명하고 프랑스 해안을 따라 독자적으로 해상 봉쇄 임무를 수행하도록 하였다. 넬슨이 가장 좋아했다고 하는 아가멤논은 이제 낡아 수리를 위해 영국으로 돌려보내졌으며, 넬슨에게는 74문의 대포가 장착된 HMS 캡틴(HMS Captain) 호가 주어졌다.

해군 제독

빈센트 곶 해전

1797년은 넬슨의 해였다. 2월 14일 그는 성 빈센트(St. Vincent) 곶에서의 승리에 크게 기여하였다. 그는 극적이면서도 대담무쌍하게, 위치 사수 명령을 어기고 스페인 함대의 탈출을 저지하였으며, 고위 장교로써는 드물게도 두 척의 적선에 직접 올라갔다. 덕분에 함대의 사기는 크게 올라갔으며, 승리 이후 넬슨은 배스 기사단(Order of the Bath)의 일원으로 기사 서훈을 받았다.

같은 해 4월 넬슨은 영국 해군에서 9번째로 높은 청색 해군 소장(Rear Admiral of the Blue)직에 올랐다. 당시 제독으로의 승진은 능력이 아닌 관록에 의해서 이루어지는 것이었고, 넬슨은 제독은 아니었지만 제독과 같은 액수의 급여와 임무를 부여받았다. 이 해 후반에 넬슨은 테세우스(Theseus) 호를 타고 산타 크루즈(Santa Cruz)에서 임무를 수행하던 도중 오른팔에 적탄을 맞고 상완골이 여러 조각으로 부서지는 부상을 당하였다. 괴저의 위험 때문에 의사는 팔을 절단할 것을 권유하였고, 때문에 넬슨은 오른팔 전체를 절단하지 않을 수 없었다. 12월 중순까지 넬슨은 임무에 복귀하지 못하였으며 그는 노트에 '나는 이제 끝났다'고 기록하였다.

그러나 그의 불운은 그 뿐이 아니었다. 1796년 넬슨은 엘바 섬(Elba)을 떠나 지브롤터(Gibraltar)로 향하면서 기함을 콕번(Cockburn) 함장이 지휘하는 프랑스제 미네르바(Minerve) 호로 변경하였다. 중도에 스페인 프리깃함 산타 사비나(Santa Sabina)호를 나포한 넬슨은 부관 하디(Hardy)에게 이 배의 지휘권을 맡겼다. 다음날 아침 스페인 함대가 출현하였고, 넬슨은 후퇴하였지만 산타 사비나 호는 스페인 함대에 되돌아갔으며 부관 하디는 포로 신세가 되었다. 훗날 하디를 되찾기 위해 넬슨은 미네르바 호를 스페인에 넘겨주어야만 했다.

나일 해전

1798년 넬슨은 프랑스 함대와 조우하여 또 한번의 대승을 기록하였다. 8월 1일 벌어진 나일 해전(아부키르만 해전(Battle of Aboukir Bay)으로도 알려짐)은 인도로 진출하려던 나폴레옹 보나파르트의 야심을 좌절시켰다. 나폴레옹의 이집트 원정군은 지중해 연안을 따라 북부로 진군하였지만 이는 함장 시드니 스미스(Sidney Smith) 경의 공격으로 분쇄되었다. 나폴레옹은 영국 군함들을 피해 프랑스로 돌아갈 수밖에 없었다. 이 전투는 상당한 전략적 의미가 있었던 것으로, 일부 사학자들은 트라팔가르 해전보다 이 전투가 더 중요한 역사적 가치를 지니는 것이라고 주장한다.

나일 해전에서의 승리 덕분에 넬슨에게는 나일의 넬슨 남작(Baron Nelson of the Nile)이라는 호칭이 부여되었다. 사실 이러한 호칭은 존 저비스 경이 백작이 된 것에 비추어보면 약소하기 그지 없는 것이었지만 총사령관이 아닌 경우 남작 이상의 작위를 내리지 않는 영국 정부의 방침 때문에 어쩔 수 없는 것이었고, 넬슨도 이 일에 다소 불쾌하였지만 방도가 없었다. 넬슨은 그의 공로보다 늘 적은 보상을 받은 것을 불만스러워 하였지만 그는 존 저비스 백작이나 웰링턴 공작에 비해 출신도 미천하였을 뿐 아니라 정치적 인맥도 형편없었다.

보상

12월 프랑스군이 나폴리를 침공하자 넬슨은 나폴리 왕가를 구출하였다. 이 과정에서 넬슨은 나폴리 주재 영국대사의 젊은 아내 엠마 해밀턴(Emma Hamilton)과 사랑에 빠졌다. 엠마는 이윽고 넬슨의 정부가 되었으며, 영국에 돌아와서는 넬슨과 가까이 지내며 둘 사이에 딸 허레이시아(Horatia)를 낳았다.

1799년 넬슨은 해군 서열 7위인 적색 해군 소장(Rear Admiral of the Red)직에 올랐다. 같은 해 7월 넬슨은 우샤코프(Ushakov) 제독과 함께 나폴리 탈환에 참여하였으며 나폴리 왕으로부터 브론테 공작(Duke of Bronte) 작위를 받았다. 그의 품행 관련 문제로 실망한 상부는 넬슨을 본국으로 소환하였다. 그러나 엠마와의 염문을 잘 알고 있던 상부는 넬슨을 그녀와 떨어뜨려놓기 위하여 바다로 돌려보내지 않을 수 없었다. 일부 학자들은 그가 아부키르 만에서 입은 머리 부상으로 인하여 그의 개인적 품행에 문제가 발생하였다고 생각한다. 그는 나폴리 정부가 군법에 의거 죄수들을 처형하는 것을 묵인하였으며, 아마도 이는 좌파를 싫어하는 그의 기질과 브론테 공작으로써의 위치 때문이었을 것이다. 결과적으로 나폴리에서의 그의 이력은 그의 이름에 먹칠하는 결과를 낳았다.

1801년 1월 1일 넬슨은 해군 서열 6위인 청색 부제독(Vice Admiral of the Blue)직에 올랐다. 수개월 후 그는 코펜하겐 해전(Battle of Copenhagen, 1801.04.02)에 참전해 덴마크와 스웨덴, 러시아의 무장중립 상태를 해제하기 위해 나섰다. 그의 상관인 하이드 파커(Hyde Parker) 경은 덴마크의 포화가 너무 강력하다고 판단하여 넬슨에게 물러날 것을 지시하였다. 넬슨은 이 신호에 응답하였지만 따르지는 않았다. 넬슨은 그의 기선을 지휘하는 토마스 폴리(Thomas Foley) 함장을 돌아보며, '폴리 자네도 알겠지만 나는 눈이 하나밖에 없어서 오른쪽 일들을 종종 놓치곤 한다네'라고 말하고는 망원경을 보이지 않는 오른쪽 눈에 대고 '아무 신호도 보지 못했어!'라고 말했다고 한다. 그는 공격을 지속했으며 전투를 승리로 이끌었다. 5월 그는 발트해를 담당하는 총사령관이 되었으며, 영국 왕실로부터 자작 작위를 받았다.

그러는 동안 나폴레옹은 영국 침공을 위한 대규모 군대를 조직하였고, 넬슨은 프랑스 침공에 대하여 영국 해협을 방어하는 임무를 맡게 되었다. 1801년 10월 22일 영국과 프랑스간에 휴전 협정이 맺어지면서 넬슨은 악화된 건강상의 이유로 퇴역하여 영국으로 돌아갔다. 친구 윌리엄 경과 엠마를 대동하고 잉글랜드와 웨일스 지역을 여행한 그는 버밍엄에 머물렀다.

트라팔가르 해전 - 죽음과 장례[편집]

넬슨의 기함 빅토리 호

그러나 아미앵 휴전협정(Peace of Amiens)은 오래 가지 않았고, 넬슨은 곧 전선으로 복귀하였다. 그는 지중해 총사령관의 임무를 맡았으며, 1803년 HMS 빅토리(HMS Victory)호를 받아 프랑스 툴롱(Toulon) 항구 봉쇄에 참가하였다. 이후 그는 2년간 육지에 발을 디딜 새가 없었다.

1804년 4월 23일, 넬슨은 바다에 머물며 해군 서열 5위인 백색 부제독(Vice Admiral of the White)의 직위에 올랐다. 1805년 초 프랑스 함대는 툴롱 항구를 출발하여 서인도로 향하였다. 이 함대의 추적에 실패한데다 건강이 다시 악화된 넬슨은 영국 머튼(Merton)으로 퇴역하였지만 2개월도 안 되어 다시 바다로 나갈 수밖에 없었다. 1805년 9월 13일 넬슨은 스페인 카디스(Cadiz) 근방에서 연합하려는 스페인과 프랑스 함대를 방해하기 위한 목적으로 출항하였다.

1805년 10월 21일 넬슨은 그의 마지막 전투, 트라팔가르 해전에 참가하였다. 나폴레옹 보나파르트는 대규모 군대를 모아 다시 한 번 영국에 대한 침공에 나섰다. 영국 해협에 대한 제해권을 확보하기에는 해군력이 부족하다고 판단한 나폴레옹은 유럽 각지에서 배를 끌어모았다. 이윽고 33척의 프랑스와 스페인 연합 함대는 피에르 샤를 빌뇌브(Pierre-Charles Villeneuve)의 지휘하에 카디스 항을 출발하였고, 넬슨은 27척의 배를 끌고 이에 맞섰다.

|

“

|

At daylight saw the Enemy's Combined Fleet from East to E.S.E.; bore away; made the signal for Order of Sailing, and to Prepare for Battle; the Enemy with their heads to the Southward: at seven the Enemy wearing in succession. May the Great God, whom I worship, grant to my Country, and for the benefit of Europe in general, a great and glorious Victory; and may no misconduct in any one tarnish it; and may humanity after Victory be the predominant feature in the British Fleet. For myself, individually, I commit my life to Him who made me, and may his blessing light upon my endeavours for serving my Country faithfully. To Him I resign myself and the just cause which is entrusted to me to defend. Amen. Amen. Amen.

|

”

|

|

— 넬슨, 10월 21일, 마지막 항해일지 기록

|

||

두 함대는 결국 전투에 들어가고, 넬슨은 자신의 빅토리 호 후미 돛대에 '영국은 모든 이들이 자신의 의무를 다하길 기대한다(England expects that every man will do his duty)'는 글귀가 적힌 깃발을 내걸었다. 당초 넬슨은 '영국은' 대신에 '넬슨은'을, '기대한다(expects)' 대신에 '믿는다(confides)'를 쓰고자 하였지만 문구의 영향력을 고려한 신호 담당의 제안으로 변경이 이루어졌다.

프랑스의 기함 뷔상토르(Bucentaure) 호에 심각한 손상을 안긴 빅토리 호는 르두타블(Redoutable) 호로 돌진하여 뒤엉켰고, 르두타블 호의 전투실 상부에 있던 프랑스 저격수들은 빅토리 호의 갑판을 훤히 내려다보며 사격을 가할 수 있었다. 이들이 쏜 탄환은 넬슨의 왼쪽 어깨에 적중하여 폐를 관통하고 척추에 박혔다. 넬슨은 이러한 부상을 입은 상태로 4시간 동안 의식을 잃지 않고 지휘를 계속하였고, 전투가 영국의 승리로 끝난 것을 확인하고 전사하였다. 넬슨에게 죽음을 안긴 탄환은 그의 몸에서 제거되어 현재 윈저 성(Windsor Castle)에 전시되어 있다.

마지막 말

넬슨의 사망 당시 곁에 있었던 빅토리 호의 외과의사 윌리엄 비티(William Beatty)에 따르면 넬슨의 마지막 말은 '내 임무를 다 할 수 있게 해준 신께 감사드린다(Thank God I have done my duty)'였다고 한다. 그는 말을 할 수 없게 되기까지 이 말을 몇 번이고 되풀이했다고 한다. 그가 이 말을 했을 때 의식이 있던 상태였는지는 불분명하다. 이 자리에 함께하였던 군종 알렉산더 스코트(Alexander Scott)와 경리관 월터 버크(Walter Burke)의 증언에 따르면 넬슨의 마지막 말은 'Drink, drink. Fan, fan. Rub, rub' 이었다고도 하는데, 이는 죽음에 임박한 넬슨의 갈증과 고열, 그리고 통증 때문이었다고 한다.

흔히 잘못 알고 있는 '하디, 키스해주게(Kiss me, Hardy)'는 그가 빅토리 호의 선장 하디에게 한 말이었지만 마지막 말은 아니었으며, 임종 당시 하디는 갑판에 불려간 상태로 곁에 있지 않았다. 'Kismet, Hardy'라는 설도 있지만 당시 'kismet'이라는 단어는 영어의 범주에 들어가 있지 않았다.

손상을 입은 빅토리 호는 견인되어 지브롤터로 이동하였고, 넬슨의 유해는 브랜디 술통에 보존되어 옮겨졌다. 이것은 공교롭게도 전투 중에 프랑스로부터 노획한 브랜디였다고 하며, 이후 약간의 독주를 들이키는 것을 가리키는 'Tapping the Admiral'이라는 구문의 어원이 되었다. 런던으로 온 그의 유해는 국장으로 장사 지내졌으며, 넬슨은 왕족이 아니면서 국장의 예우를 받은 5인(웰링턴 공작과 윈스턴 처칠 포함) 안에 들어가게 되었으며, 이후 잉글랜드 성공회 대성당인 세인트 폴 대성당에 안치되었다. 그의 유해를 담은 관은 나일 해전 때 침몰하였다가 회수된 로리앙(L'Orient) 호의 돛대로 만들어졌으며, 이 나무 관은 추기경 토마스 울지(Thomas Wolsey)를 위해 제작되었다가 헨리 8세에 의하여 몰수되어 궁에 보관 중이었던 석관 안에 놓였다.

유산

넬슨은 그의 부하들의 잠재력을 최대한 이끌어내는 능력으로 유명하였으며, 그의 그러한 능력은 '넬슨 터치(The Nelson Touch)'라는 별명이 붙었다. 생존 당시에도 그러하였지만 넬슨은 사후 영국사상 그 누구보다 빛나는 인물로 기록되었다. 대부분의 군사 역사가들은 전투 전의 치밀한 계획, 전투 중도에서도 유연했던 부대 이동뿐 아니라 고위 장교들부터 최하급 수병들에 이르기까지 고무할 수 있었던 그의 능력이야말로 그의 승리의 가장 큰 원인이라고 믿는다. 그는 군사 역사상 가장 위대한 야전 사령관 중 한 명이며, 특히 바다에서는 최고라고 칭해지는 인물이다.

넬슨은 바다에서만 사랑받은 것이 아니라, 엠마 해밀턴 사건으로 그를 비난한 사람들을 제외한 모든 영국인들의 사랑 또한 한몸에 받았다. 2005년, 트라팔가르 해전 200 주년을 기념해 BBC가 실시한 설문조사 결과 그는 영국을 빛낸 100인의 위인들 중 10위 안에 들어갔으며, 많은 세월이 흘렀음에도 변함없는 사랑을 받고 있다. 현재에도 그의 이름이나 그가 사용한 문구들은 영국의 스포츠 팀들이 애용하고 있다. 그는 논란의 여지 없는 영국의 영웅인 것이다.

기념비와 건축물

오늘날 런던의 트라팔가 광장에는 넬슨 기둥이 서 있다. 처음 넬슨에게 바쳐진 기념비는 그가 죽은 다음 해 세워진 43.5 미터 높이의 것으로, 글래스고(Glasgow)에 위치하였다. 1809년에는 모금 운동에 의하여 제작된 석상이 버밍엄에 세워졌으며 리처드 웨스트마콧(Richard Westmacott)이 조각을 담당하였다. 이 조각은 현재 2등급 건축물로 분류되어 있다. 웨스트마콧은 리버풀과 바베이도스의 기념물 제작에도 참여하였다. 그레이트 야머스(Great Yarmouth)의 기념물은 넬슨이 죽기 전에 제작이 시작되었지만 1819년에야 완공되었고, 이 기념물은 '브리타니아 기념비(Britannia Monument)'로 알려졌으며 상부에는 넬슨 대신 여인의 조각이 자리잡았다. 노위치(Norwich) 성당에는 나폴레옹 전쟁 중의 영웅들에 대한 조각들이 있는데, 넬슨의 조각은 웰링턴 공작이 다녔던 학교 옆에 웰링턴 공작의 조각과 함께 놓여 있다.

그 외에도 넬슨의 기념비와 조각은 세계 각지에서 찾아볼 수 있다. 북 웨일스(North Wales)와 몬트리얼에도 그의 기념비가 있으며, 더블린(Dublin)에도 그의 기념물이 있었지만 1966년 IRA의 폭탄 테러로 파괴되었다. 뉴질랜드, 영국령 콜롬비아, 캐나다에는 그의 이름을 딴 도시 또는 섬이 존재한다.

트라팔가르 해전 당시 그가 승선하였던 빅토리 호는 세계에서 가장 오래된 해군 선박으로 현재까지 보존되어 있다. 빅토리 호는 영국 포츠머스 해군 기지(Portsmouth Naval Base)의 왕립 해군 박물관(Royal Naval Museum) 2번 부두에서 찾아볼 수 있다. 이후 세 척의 영국 해군 함정과 하나의 해군 시설이 그의 이름을 따서 HMS 넬슨(HMS Nelson)으로 명명되었으며, 매년 10월 21일은 트라팔가의 날로써 영국 해군 기념일이 되었다.

그를 죽게 한 탄환은 윈저 성에, 그가 당시 입었던 옷은 피탄자국이 선명한 상태로 그리니치의 국립 해양 박물관(National Maritime Museum)에 전시되어 있다. 쓰시마 해전으로 일본 해군이 러시아 해군을 격파한 이후 영국 해군이 일본에 선사한 넬슨의 머리카락 한줌은 현재 일본 자위대가 운영하는 박물관에 전시되어 있다.

가족 관계

허레이티아 넬슨(Horatia Nelson)

넬슨에게는 적자가 없다. 엠마 해밀턴은 그와의 혼외정사로 허레이티아(Horatia)를 낳고 아이가 13세일 때 가난 속에서 죽었다.

허레이티아는 1881년 죽기 전까지 필립(Rev. Philip Ward)과의 사이에서 9명의 자녀를 두었다.

- 1822년 12월 8일 장남 허레이쇼 넬슨

- 1824년 4월 엘레노어 필리파(Eleanor Philippa),

- 1825년 5월 27일 말머두크 필립 스미드(Marmaduke Philip Smyth),

- 1827년(또는 1829년) 2월 13일 존 제임스 스티븐(John James Stephen),

- 1828년 5월 8일 넬슨, 1830년 4월 8일 윌리엄 조지(William George),

- 1832년(또는 1833년) 7월 10일 에드먼드(Edmund),

- 1833년 11월 24일 허레이쇼,

- 1834년 5월 필립,

- 1836년 1월 캐럴린(Caroline)

넬슨을 승계할 적자가 없는 관계로 그의 남작 작위와 봉토는 그의 사후 공석이 되었지만, 그를 기리기 위하여 그 공석된 작위가 남작으로 강등되어 곧 넬슨의 형 윌리엄(William)에게 양도된 이후 넬슨 백작(Earl Nelson)위도 생겨났으며 제1대 넬슨백작 사후 외조카 토머스와 그의 후손들이 현재까지 작위를 이어받고 있다.

'한국사 연구' 카테고리의 다른 글

| 한국 5천년사/3대 영웅/강감찬 (0) | 2024.01.06 |

|---|---|

| 한국 5천년사/3대 영웅/을지문덕 (0) | 2024.01.06 |

| 광해군/강홍립 장군 (0) | 2023.07.21 |

| 몽골 고려의 7차 침입/한족의 한 (0) | 2023.01.07 |

| 조선의 몰락/정조의 독살 (0) | 2022.12.26 |