[한복]시대별 한복의 변화

(한복 시대별로 정리해 봤긔. 저는 찾아 본 자료를 나열해서 정리만 했을뿐이긔. 내용도 넣긴했는데 길긔...사진만 보셔도 되긔. 사진은 여성 한복 위주)

한복의 유래: 한복의 시초를 보면 고대 동북아시아의 스키타이-시베리아 문화에서 건너온 것으로 유목민의 다양한 의상 중의 하나로 그 뿌리를 찾을 수 있다.[42][43] 동북아시아에서 발견되는 가장 초기 증거는 흉노족의 집단 매장지인 노인 울라에서 찾아볼 수 있으며 몽골 북부에 위치한다.[44] 한편, 한복 자체의 디자인과 관련해 가장 오래된 증거는 기원전 3세기 전 고구려 벽화에 담겨 있다.[45][46] 한복 구조: 기본적으로 상유하고(上襦下袴)[1] 양식을 띠고 있다. 북방(알타이)계 호복을 근간으로 상의와 하의가 나누어져 있어 여자는 저고리와 치마, 남자는 저고리와 바지로 구성된 활동적인 복식이다.[2] 또한 아한대성 기후조건 탓에 몸을 감싸는 형식으로 되어 있다. 한푸와 달리 치마 속에도 반드시 바지를 입는다. 남녀노소를 불문하고 한복은 속바지건 겉바지건 간에 바지를 포함하고 있고, 여러 겹을 껴입어 풍성하다는 특징이 있다. 복식사에서 한민족만큼 끈질기게 동형성을 지킨 민족도 드물다고 한다. 다만 광복 이후는 제외. 1. 상대시대 1) 부족국가시대 - 고조선 시대 복식에 대한 기록으로는, 단군 원년에 '나라 사람에게 머리에 개수하는 법을 가르쳤다'는 구절이 있는 것으로 보아 이때에 이미 의복이 정제되었음을 알 수 있다. 이것은 우리옷의 기본 조형인 소매통이 좁은 저고리에 바짓가랑이가 좁은 바지를 입고 있었음을 말해주는 것이다. - 부여 흰색을 숭상하는 부여의 백성들은 흰색천으로 된 대수포와 바지를 입고, 신은 가죽이나 풀로 엮은 초 탑을 신었다는 기록이 나와 있다. 추울 때는 살쾡이와 여우 등의 동물 가죽으로 만들어 입었다고 한다. - 삼한 삼한의 복식 생활을 보면 머리가 길고 흰옷을 즐겨 입었다고 한다. 또한 이들 남쪽 부족 국가들도 직조기술이 발달했음을 넓은 폭의 곱고 가는 삼베를 잘 짰다는 기록에서 알 수 있다. 2) 삼국시대 - 삼국시대 통용되던 기본 복식    - 고구려 (BC37-AD668) (북한에서 복원한 고구려 의상)    (남한에서 복원한 의상)                - 백제 (BC18-AD660)     백제의 복식 생활은 삼국사기(三國史記)를 비롯하여 주변 국가인 중국의 이십오사(二十五史), 일본의 일본서기(日本書記) 등의 단편적인 기록 및 무령왕릉 출토의 부장품, 양의 직공도(職貢圖) 등을 통해 그 대략을 살필 수 있다. 북사(北史), 구당서 등에 이르기를 백제는 "언어와 복식, 음악이 고구려와 같다"고 했듯이 일반적인 복식은 고구려 고분벽화에 나타난 것과 유사한 것이었다. (참고로 삼국의 문화가 일본 아스카 문화와 복식에 영향을 줬다 하긔) 일본 여자복식에 대한 기록이 남아 있는 문헌「일본서기(日本書紀)」 3권에 의하면, 백제에서 옷을 꿰매는 공녀 마케스(眞毛津)가 건너가서 일본의 의봉의 시조가 되었다.(應神十四年春二月 百濟王 貢縫衣工女 曰眞毛津 是今來目 衣縫之始祖也)고 하고 있으며, 고구려의 힘을 빌어 오(吳)의 옷 꿰매는 공녀 네 사람이 일본에 건너갔다.(應神十七年春二月戊午朔……略……令求縫工女 爰阿知使主等 渡高麗國欲達于吳……略……由得通吳 吳王 於是與工女兄媛·弟媛·吳織·穴織·四婦女)고 하고 있다. 하였다. 그 후 고분 시대의 여자의 의복은 의상(衣裳)이 그 주류가 되고 있으며 우리나라 고구려고분벽화의 복식이나 신라 토우의 여성복식과도 상당히 유사한 점을 가지고 있는데 이것은 우리나라 복식의 영향을 입증하는 것이라고 할 수 있을 것이다. 자세한 내용 여기 클릭: 백제와 일본, 일본 복식  고구려 고분 벽화와 유사한 일본 국보 다카마쓰 고분 벽화(아스카 시대) 자세한 내용 여기 클릭: 일본 다카마쓰총 고분벽화 발견 - 신라 (BC57-AD668)     중국 상고문헌에 나타난 고신라인들의 복식을 살펴보면, 「양서(梁書)」,「남사(南史)」등에서는 “신라인들이 그 관(冠)을 유자례(遺子禮)라 하고, 유(저고리)를 위해(尉解), 고(바지袴)를 가반(柯半)이라 하며 화(靴)를 세(洗)라고도 한다”고 전하고 있으며, 「수서(隨書)」와 「복사(複寫)」동이전 신라조에는 “의복은 대개 고구려, 백제와 같은데 복색은 소(素)를 숭상한다.”고 기록되어 있다. 이와 같이 신라복식은 그 의복의 형태가 선사시대 복식의 기본형과 거의 같음을 알 수 있으며, 그 전체적인 윤곽은 고구려나 백제의 것을 통해서 짐작할 수 있다. - 가야 (기원전후~AD562)    2. 남북국시대 1.) 통일신라 (AD669~935)         삼국시대까지의 복식이 고유복식 형성기라고 한다면, 통일신라는 외국문물에 적극적으로 접하게 되는 ‘복식의 변혁기’라고 할 수 있다. 통일신라시대의 복식은 대체로 삼국시대와 유사하나 무열왕, 문무왕 이래 친당정책이 복식에 영향을 미쳐 복두, 단령, 반비, 배당, 표 등과 같은 삼국시대에는 없었던 새로운 복식이 등장하였다. 2.) 발해 (AD698-926)  발해는 건국 초부터 고구려 문화를 계승하여 이를 토대로 발해 고유의 문화를 발전시켜 왔다. 일반적으로 말타기와 사냥을 기본으로 하는 생활 방식과 축국(蹴鞠)과 격구(擊毬)와 같은 놀이를 즐겨했던 풍습 등 고구려인들의 생활 및 복식문화를 바탕으로 하여 발해인들은 활동하기 편리한 상의와 하의가 분리된 형태의 복식을 일반적으로 착용했을 것이다. 러시아 연해주에서 발견된 청동여인상과 길림성 용두산 부근에서 발견된 삼채여인상이 있다. 청동여인상은 쌍계(雙?)의 머리 형태에 대수포(大袖袍: 소매가 매우 넓은 상의)를 입고 그 위에 운견(雲肩)을 착용했는데, 대수포 밑으로는 땅에 끌릴 정도로 긴 길이의 상(裳: 치마)을 입고 있다. 삼채여인상은 소매 길이가 긴 상의의 유(?) 위로 긴 길이의 하의인 상(裳)을 덧입는 착장 방법을 볼 수 있는데, 이는 당시 당나라 여성들에게서 나타나는 독특한 방식으로, 상을 입고 그 위에 유를 덧입는 우리나라의 고유 양식과는 다른 방법을 취하고 있다. 발해는 건국 초부터 고구려 문화를 계승하여 이를 토대로 발해 고유의 문화를 발전시켜 왔다. 일반적으로 말타기와 사냥을 기본으로 하는 생활 방식과 축국(蹴鞠)과 격구(擊毬)와 같은 놀이를 즐겨했던 풍습 등 고구려인들의 생활 및 복식문화를 바탕으로 하여 발해인들은 활동하기 편리한 상의와 하의가 분리된 형태의 복식을 일반적으로 착용했을 것이다. 러시아 연해주에서 발견된 청동여인상과 길림성 용두산 부근에서 발견된 삼채여인상이 있다. 청동여인상은 쌍계(雙?)의 머리 형태에 대수포(大袖袍: 소매가 매우 넓은 상의)를 입고 그 위에 운견(雲肩)을 착용했는데, 대수포 밑으로는 땅에 끌릴 정도로 긴 길이의 상(裳: 치마)을 입고 있다. 삼채여인상은 소매 길이가 긴 상의의 유(?) 위로 긴 길이의 하의인 상(裳)을 덧입는 착장 방법을 볼 수 있는데, 이는 당시 당나라 여성들에게서 나타나는 독특한 방식으로, 상을 입고 그 위에 유를 덧입는 우리나라의 고유 양식과는 다른 방법을 취하고 있다.3. 고려시대 (AD918-1392)  소장기관:일본 성택원 소장  시대: 고려말(AD 1354) 옷해설:고고관은 전형적인 몽고 복식임에도 불구하고 고려 상류 사회가 몽고복식을 전적으로 수용할 수 밖에 없었기 때문에 고려왕비(高麗王妃)가 제사 지낼때도 원나라 상류층에서 입었던 고고관을 착용하게 된 것이다.   시대:고려말(AD 1371)  시대:고려말(AD 1371)  시대:고려말(AD 1371) 배경:고려 말에서 조선 초에 통일신라시기의 옷입는 방법인 저고리 위에 치마를 입는 양식이 치마 위에 저고리를 입는 방법과 혼재되어 사용되다가 고려가 망하고 조선조에 들어가면서 조금씩 지금처럼 치마 위에 저고리를 입는 착장방법으로 통일된 것이다. 궁녀 시녀 복식  시대:고려말(AD 1371)  시대: 고려말(AD 1371)  시대:고려말(AD 1371)  시대:고려말(AD 1371)  시대: 고려초(AD 1113) 귀족사녀의 예복 및 상복  시대:고려말(AD 1371) 배경: 고려도경에 보면 귀부인들은 머리의 쓰개로서 몽수를 쓰고 다녔는데 그것은 1폭의 길이가 8자나 되는 검은 비단 3폭으로 만들며 이것을 머리위에서 드리워 얼굴만 내놓고 나머지는 땅에 끌리게 하고 다녔다고 한다. 일면 개두라구 한다.선군이란 속치마의 일종으로 치마폭을 넓게 하기위한 것이었으며 조선시대의 무지기치마 같은 것이었다. 따라 이 선군 위에 입는 겉치마는 8폭에 길이가 꽤 길어서 걸을 때 겨드랑이에 끼고 다녔다고 하는데 부귀한 집의 부인은 치마 한벌 만드는 데 옷감을 7~8필이나 소요되었다고 한다. 몽고복식의 영향으로 고려 상류층 귀부인도 몽고상류층의 영향을 직접적으로 받아 이와같은복식을 입게 된 것이다.  미국박물관 소장 고려회화 근거 사녀 미국박물관 소장 고려회화 근거 사녀시대:고려말(AD 1371)  시대:고려말(AD 1371)  시대:고려말(AD 1323)  시대:고려말(AD 1323)  고려도경 근거 몽수착용 사녀 고려도경 근거 몽수착용 사녀시대:고려말(AD 1350)  고려도경 근거 사녀복식 백색모시 장의, 황견(黃絹) 치마 착용 시대:고려말(AD 1350)  시대:고려말(AD 1350)  시대: 고려말 조선초(1376-1453) 배경: 하연부인(河演夫人)은 고려 말에 태어나 조선조 초까지 산 사람데 하연부인(河演夫人) 초상화는 옛 통일 신라 시대 이후의 복식 모습을 그대로 보여주고 있다.  시대: 고려말 조선초(AD 1341-1401)  시대: 고려 1378년 귀족 아동 복식  시대:고려말(AD 1371)  시대:고려말(AD 1371) 평서민 복식  시대:고려말(AD 1355)  고려도경 근거, 평서민 부녀복식 고려도경 근거, 평서민 부녀복식시대:고려말(AD 1355)  시대:고려말(AD 1355) 고려의 복식 변천 제도는 ≪고려사≫에서 보면 고려 태조는 초창기에 신라의 구제를 그대로 따와서 사용하다가 의종조(毅宗潮)에 가서 모든 제도가 갖추어졌다고 하고 있다. 그 후 원(元)의 영향을 거치면서 호복을 입게 되었고 다시 명(明)의 영향을 받으면서 옛날 제도로 돌아갔다고 하였다. 그러나 이것은 어디까지나 지배지인 관인 계급의 제도상 변천이었고 서민층에서는 옛 복식을 답습하면서 변천을 해 왔을 것이다. 고려는 워낙 자료가 없으므로 자료는 거창 둔마리 고분 벽화와 나한도(羅漢圖) 옆에 있는 여인상 고려말의 불복장유물(佛腹藏遺物)과 서울 방배동에서 출토된 고려말의 목우(木偶) 및 하연부인상이 있고, 관경서분변상도(觀經序分變相圖)가 있다. 여기의 왕비상 · 시녀상 · 공양인상을 볼 수 있는데 이런 자료를 통해 고려시대 복식의 전형적인 모습을 찾아 볼 수 있다. 이밖에 고려복식을 유추할 수 있는 문헌으로는 ≪고려사(高麗史)≫≪고려도경(高麗圖經)≫이 있고 중국 자료가 있다.

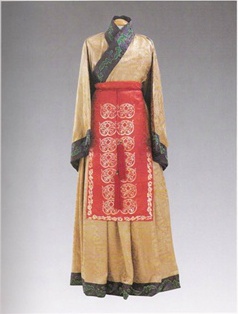

고려의 지배체제는 군주를 위시해 귀족, 즉 양반층, 그리고 하급 이서층으로 되어 있었으며, 그 밑에 피지배계급으로 서민층이 있었다. 복식은 왕복을 비롯해 백관복에 이르기까지 오대, 송, 중국화된 원, 그리고 명의 제도를 본떴으며, 그 가운데에서도 우리 나라 고유의 복식은 면면히 이어져왔다. (참고로 원나라, 명나라 시기에 한복 영향을 받아서 고려양이 유행이였다 하긔.)  자세한 내용은 여기 블로그 고려양 검색: http://lnn0909.blog.me/80189444871 4. 조선시대 (AD1392~1910) - 궁중 한복     - 15~16 세기    - 17 세기   - 18 세기    - 19 ~ 20 세기 초    - 20 세기   (총합)    - 개화기 한복 (20 세기 초)    4. 21세기 현재 - 북한 한복  뉴욕타임즈에서 찍은 2015년 사진 - 한복          (개인적으로 조선시대 한복뿐만 아니라 고대시대 고려시대 한복 퓨전으로도 많이 나왔으면 하긔ㅎㅎ) (개인적으로 조선시대 한복뿐만 아니라 고대시대 고려시대 한복 퓨전으로도 많이 나왔으면 하긔ㅎㅎ)- 생활 한복        |