서예의 의의

1. 서예는 우리 민족 특유의 전통예술

2. 서예는 흰종이에 검정의 먹색으로 문자의 조형미를 표현하는 예술

3. 정신을 한 곳에 집중시킬 수 있어 건전한 정신과 인격 수양에 도움

? 서예의 용구와 재료

1. 문방사우

① 붓 : 털이 곧고 끝이 뾰족하며, 갈라지지 않고 먹을 잘 간직하는 것이 좋다. 사용 후에는 깨끗이 빨아서 붓걸이에 걸어 보관한다.

② 종이 : 한지, 당지, 양지 등이 있는데 먹의 흡수와 먹색의 농도가 투명하게 나타나는 화선지가 많이 쓰인다. 습기가 많거나 건조한 곳을 피해서 보관한다.

③ 벼루 : 먹물을 흡수하지 않고 먹의 입자가 고르게 갈려야 한다. 사용 후 깨끗이 닦아 찌꺼기가 생기지 않게 한다.

④ 먹 : 갈아서 윤기가 나는 것이 좋으며, 먹을 갈았을 때 걸쭉하거나 탁하면 좋지 않다. 먹을 갈 때에는 곧게 세워서 갈도록 하고 사용 후에는 먹물을 닦아서 보관한다.

2. 기타

① 서진(문진) : 글씨를 쓸 때 종이가 움직이지 않도록 누르는데 쓰이며 돌, 나무, 금속 등으로 만든다.

② 연적 : 벼루에 사용할 물을 담아두는 용기로, 형태나 소재가 다양하며 운치가 있다.

③ 필산 : 쓰던 붓을 얹어 놓는 용구를 말한다.

④ 모전 : 화선지 밑에 깔고 쓰는 담요 등의 천을 말한다.

⑤ 붓말이 : 붓을 휴대할 때 털을 보호하기 위한 발이다.

? 집필법과 완법

1. 집필법

① 단구법

?잔글씨를 쓰는데 알맞은 집필법이다.

?엄지손가락과 집게손가락 끝으로 힘이 서로 맞서게 붓대의 중간 아래 부분을 쥐고, 가운뎃 손가락의 손톱 뿌리와 살 사이로 붓대를 안으로부터 받친다. 약손가락과 새끼손가락은 가운 뎃손가락을 안으로부터 받쳐 준다.

② 쌍구법

?큰 글씨와 중간 글씨를 쓰는데 알맞은 집필법이다.

?엄지와 집게손가락, 가운뎃손가락 끝을 모아 붓을 잡고 약손가락으로 붓대를 밀어서 받치고, 그 약손가락을 새끼손가락으로 되받쳐 준다.

③ 오지법

?매우 큰 글씨를 쓰는데 알맞은 집필법이다.

?엄지손가락과 나머지 4개의 손가락을 모아서 마주잡고 쓴다. 대개 큰 붓을 잡고 큰글씨를 쓸 때 취하는 자세이며, 힘있는 글씨를 쓸 수 있다.

2. 완법(팔 자세)

① 침완법

?잔글씨를 쓰기에 알맞은 자세이다.

?왼손을 오른쪽 팔목 밑에 베개처럼 받치고 쓰는 방법으로 붓의 움직임이 제한된다.

② 제완법

?중간 글씨 이하의 작은 글씨를 쓰기에 알맞은 자세이다.

?오른쪽 팔꿈치를 책상에 붙이고 쓰는 방법으로 팔이 고정되어 운필이 활달하지 못하다.

③ 현완법

?큰글씨와 중간 글씨를 쓰기에 알맞은 자세이다.

?오른쪽 팔을 들어 팔꿈치를 밖으로 향하게 하고, 손과 팔의 운동을 자유롭게하여 쓰는 방법이다.

? 한글 서예의 흐름

▲용비어천가

한글 서예는 세종 대왕의 훈민정음 창제와 더불어 시작되었으며, 오늘에 이르기까지 시대의 흐름과 사회의 변화에 따라 여러 서체가 형성되었다.

1. 판본체

① 훈민정음 해례본, 용비어천가, 석보상절, 월인청강지곡, 동국정운 등 판본에 쓰인 글씨체를 말한다.

② 점획의 굵기가 거의 같고 자형은 사각형에 가깝다.

③ 문자의 중심이 중앙에 있고 점?획의 형성이 좌우 대칭을 이룬다.

④ 옛서체라는 뜻으로 ‘고체’라고도 하며 전서나 예서의 필법이 많이 사용되었다.

⑤ 판본체의 특징

- 자형은 사각의 형태이다.

- 가로획과 세로획은 수평을 이룬다.

- 글자의 가운데가 중심이 된다.

- 쓰는 방법에 따라 원필과 방필로 구분된다.

? 글자의 중심 ? 자형 ? 원필과 방필

-중앙에 중심을 잡는다. -간격, 길이, 굵기 등을 알맞게 하여 사각형을 이룬다

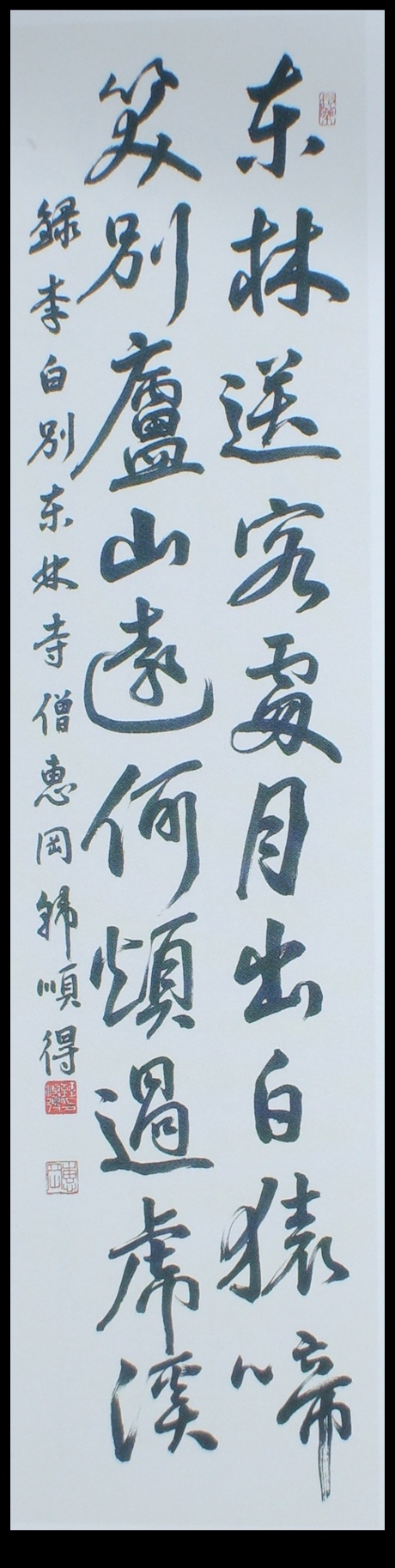

2. 국한문 혼서체

① 조선 시대 중기 이후 한글의 사용이 빈번해짐에 따라 한글과 한문을 섞어서 쓴 서체를 말한다.

② 고체가 궁체로 변하는 과정에서 나타난 한글과 한문의 조화를 볼 수 있는 서체이다.

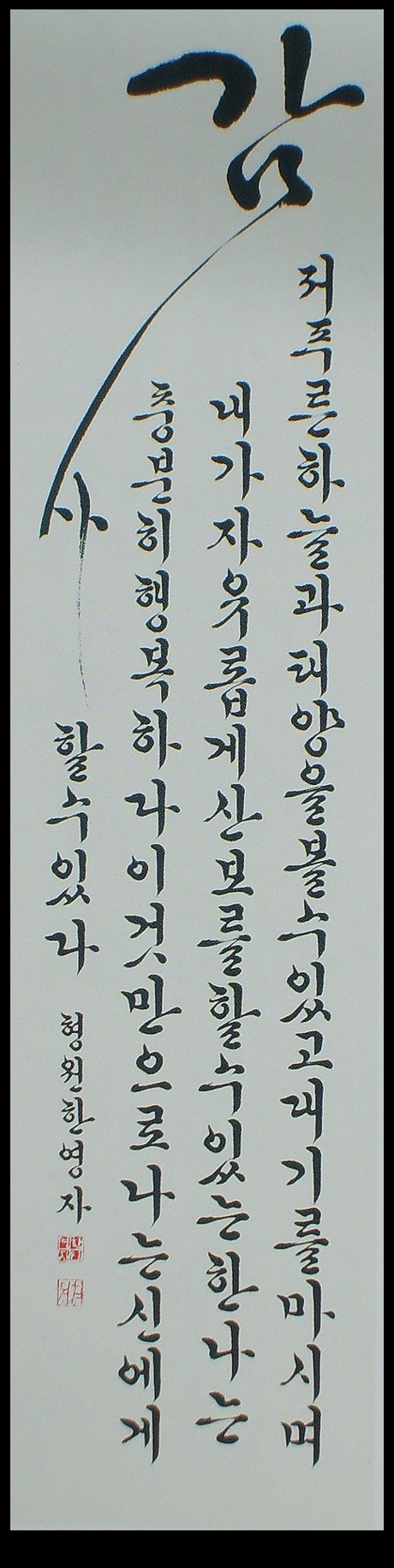

3. 궁체

① 조선 중기부터 한글이 일상 생활에 많이 쓰임에 따라 궁중에서 편지, 교서 등을 쓰는 상궁이나 내관까지 등장하게 되어 붙여진 명칭이다.

② 크게 정자와 흘림으로 구분되는데 특징은 대체로 선이 맑고 고우며 유연하고 안정된 느낌을 준다.

③ 대표적인 글씨로는 ‘옥원중회연’, ‘낙성비룡’ 등이 있다.

④ 내용면에서는 베껴 쓴 등서체와 편지글인 서간체로 구분된다.

⑤ 경우에 따라서는 한글과 한자를 섞어 쓰는 경우도 있다.

1. 삼국 시대

① 고구려 : 활기차고 씩씩한 고구려 사람들의 성품이 잘 나타나 있다. 광개토대왕릉비는 높이가 6m가 넘는 자연석비에 예서체로 쓰인 것으로 웅건한 기상이 잘 나타나 있으며, 묘의 내부 벽면에 직접 쓴 모두루 묘지명은 행서와 해서의 중간 서체로 생동감이 잘 나타나 있다.

?무녕왕릉매지권(백제) ?사택지적당탑비(백제) ② 백제 : 우아하고 유려한 필치를 느낄 수 있는데 대표적인 것으로 사택지적당탑비(砂宅智績堂塔碑)와 무녕왕릉에서 출토된 지석(誌石)이 있다.

③ 신라 : 북위체의 영향을 받아 글씨가 자유분방하면서도 품격이 높으며 적성비와 진흥왕순수비가 대표적인 작품이다.

2. 통일 신라 시대 : 동진의 왕희지체와 당의 구양순체 등이 서로 조화되어 발전하였으며, 김생, 최치원, 김인문 등이 유명하다.

3. 고려 시대 : 신라의 서풍을 이어받아 행서는 왕희지의 필법을, 해서는 구양순의 필법을 따르고 있다. 고려 후기에는 원나라와 교류하면서 조맹부의 송설체가 크게 유행하였으며, 명필가로는 석탄연, 이암, 이제현, 한호 등이 있다. 또한 이 시대에는 팔만 대장경을 비롯한 불경의 간행물이 활발하게 이루어졌다.

4. 조선 시대 : 초기에는 안평대군이 고려말에 유행하던 송설체를 잘 썼으며, 중기에는 양사언의 호탕한 필법이 유행하였고, 한호는 중국 고전 서체를 두루 섭렵하고 석봉체를 개척하여 한국적인 서풍을 이루어 그 영향이 오래도록 지속되었다.

?문수원기(탄연/고려) ?문수사장경비(이암/고려) 후기에는 윤순, 이광사가 필명을 떨쳤고 강세황, 신위는 시?서?화 삼절로서 그 명성이 중국까지 알려졌다. 그 뒤로 김정희는 금석학의 영향을 받아 비첩을 두루 연구하고 추사체를 완성하여 근대 서예의 선구적 역할을 하였다.

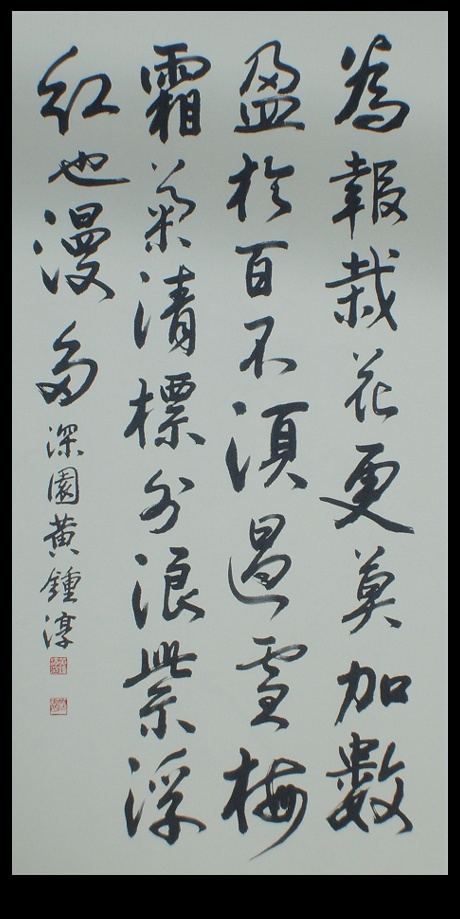

1. 중국의 한자는 시대에 따라 독특한 서체와 필법으로 변화, 발전하였다.

① 갑골문은 중국의 가장 오래된 문자로 자형이 단단하고 직선적이다.

② 금문은 청동기 표면에 새겨서 나타내었고 자형이 매우 장식적이다.

![]()

▲갑골문

2. 한문 서예의 변천

① 전서 : 갑골문자의 획형을 기본으로 모든 서선의 굵기가 일정하고 처음과 끝부분을 둥근 모양이며 자형은 대체로 사각형을 이루고 있다.

② 예서 : 전서보다 자형이 간결하고 움직임이 나타난다.

③ 해서 : 문자의 사용이 편리하도록 예서를 간편하고 방정하게 만든 서체이다.

④ 행서 : 해서를 약간 빠른 속도로 쓴 서체이다.

⑤ 초서 : 아주 빠르게 쓴 글씨체로 속도감이 있다.

▲전서 ▲예서 ▲해서 ▲행서 ▲초서

8. 전각

① 그림을 그리거나 글씨를 쓰고 나서 찍는 도장을 새기는 것을 말한다. 나무나 돌, 옥, 상아, 금속 등에 새기며 전각은 인장의 글씨를 전서체로 쓴 데서 붙여진 이름이다.

|

|

① #400 정도의 사포 ② 먹 ③ 주먹(붉은 먹) ④ 벼루 ⑤ 유리판 ⑥ 인재(印材) ⑦ 칫솔 ⑧ 전각칼 ⑨ 인구 (10) 인주 |

② 전각의 종류

㉠ 성명인 : 이름을 새기며 끝에 ‘인(印)’자를 새긴다(음각).

㉡ 아호인 : 작가의 호를 새긴다(양각).

㉢ 수장인 : 책 보관을 위해 조각한 것이다.

㉣ 사구인 : 이름이나 호가 아닌 문구를 새긴 전각으로 서화의 오른쪽 위에 찍는 두인(頭印)과 중간에 찍는 유인(遊印) 등이 있다.

③ 각법의 종류

|

㉠ 음각 : 바탕은 그대로 두고 글자 부분을 파 내는 것으로 찍었을 때 글씨가 희게 나타나므로 백문(白文)이라고 한다. ㉡ 양각 : 글자 부분을 남기고 바탕을 파 내는 것으로 인주를 묻혀 찍었을 때 글씨가 붉게 나타나므로 주문(朱文)이라고 한다.

|

|

백문(음각) 주문(양각)

|

④ 전각 새기기

㉠ 면을 고운 사포로 간 후 붉은 먹칠을 한다.

㉡ 새기려는 문자를 구성한 인고를 작성한다.

㉢ 인고를 뒤집어 놓고 반대로 표현된 글자를 인면에 그대로 옮긴다.

㉣ 전각칼을 사용하여 음각 또는 양각으로 새긴다.

㉤ 인면을 솔질하고 거울에 비추어 보면서 잘못된 부분을 수정한다.

㉥ 인주를 묻혀 찍어 본 후 수정하여 완성한다.

※ 두인을 전각하는 순서

1. 두인 문구 쓰기 2. 인재 준비 3. 반대로 옮기기 4. 음?양각으로 새기기 5. 다듬기 6. 찍어보기 7. 날인된 문구