황무지/엘리엇

죽은 자의 매장

사월은 가장 잔인한 달

죽은 땅에서 라일락을 키워 내고

추억과 욕정을 뒤섞고

잠든 뿌리를 봄비로 깨운다.

겨울은 오히려 따뜻했지요.

망각의 눈으로 대지를 덮고

마른 뿌리로 약간의 목숨을 남겨 주었습니다.

여름은 우릴 놀라게 했어요, 슈타른베르크 호[3] 너머로 와서

소나기를 뿌리고는, 우리는 주랑에 머물렀다가

햇빛이 나자 호프가르텐 공원[4] 에 가서

커피를 마시며 한 시간 동안 얘기했어요.

저는 러시아인이 아닙니다. 출생은 리투아니아지만 진짜 독일인입니다.

어려서 사촌 대공의 집에 머물렀을 때

썰매를 태워 줬는데 겁이 났어요.

그는 말했죠, 마리, 마리 꼭 잡아.

그리곤 쏜살같이 내려갔지요.

산에 오면 자유로운 느낌이 드는군요.

밤에는 대개 책을 읽고 겨울엔 남쪽에 갑니다.

이 움켜잡는 뿌리는 무엇이며,

이 자갈더미에서 무슨 가지가 자라 나오는가?

사람의 아들아[5], 너는 말하기는커녕 짐작도 못하리라

네가 아는 것은 파괴된 우상더미뿐

그 곳엔 해가 쪼아대고 죽은 나무에는 쉼터도 없고

귀뚜라미도 위안을 주지 않고[6]

메마른 돌엔 물소리도 없느니라.

단지 이 붉은 바위 아래 그늘이 있을 뿐.

(이 붉은 바위 그늘로 들어오너라)

그러면 너에게 아침 네 뒤를 따르는 그림자나

저녁에 너를 맞으러 일어서는 네 그림자와는 다른

그 무엇을 보여 주리라.

한줌의 먼지 속에서 공포를 보여 주리라.[7]

<바람은 상쾌하게 Frisch weht der Wind

고향으로 불어요 Der Heimat zu

아일랜드의 님아 Mein Irisch Kind,어디서 날 기다려 주나? Wo weilest du?>

...

제목[편집]

엘리엇은 원래 이 시의 제목을 “그는 서로 다른 목소리로 세상을 정탐한다”(He Do the Police in Different Voices)라고 지으려고 했다.[9] 스위스에서 가져왔던 시 편에서 시의 처음 두 부분 - 죽은 자의 매장과 체스게임-에서 이 제목이 있었다. 이 이상한 구절은 찰스 디킨스의 소설 《우리 모두의 친구》(Our Mutual Friend)에서 따온 것이다. 이 작품에서 과부인 베티 히그던은 양자인 슬로피에게 다음과 같이 말한다.

| “ | You mightn't think it, but Sloppy is a beautiful reader of a newspaper. He do the Police in different voices. | ” |

|

— From Our Mutual Friend by Charles Dickens

|

그러나 이 제목은 거부를 당하고 결국 엘리엇이 선택한 제목이 바로 “황무지”(The Waste Land)이다.

구조[편집]

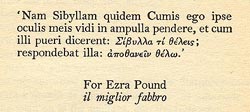

이 시는 페트로니우스의 《사티리콘》에서 온 라틴어와 그리스어 묘비명으로 시작된다. 이것은 "난 내 눈으로 항아리 안에 매달려 있는 쿠마에(Cumae, 나폴리 북서부) 무녀를 직접 보았어. 아이들이 무녀야, 뭘 원하니라고 물었을 때, 그녀는 대답했어. - 죽고 싶어"라는 의미이다.

이 시는 다음과 같은 장들이 있다.

- 죽은 자의 매장(The Burial of the Dead)

- 체스 게임(A Game of Chess)

- 불의 설교(The Fire Sermon)

- 익사 (Death by Water)

- 천둥이 한 말 (What the Thunder Said)

- 신음(呻吟)이 신음(神音)이 된 『황무

"그런데 쿠마의 시빌이 조롱 속에 매달려 있는 걸 난 정말 내 눈으로 보았어. 그녀에게 애들이 '시빌, 뭘 하고 싶으세요?'하고 조롱하니까, 그녀는 '난 죽고 싶어'하고 대답했어."1)

『황무지(The Waste Land)』(1922)는 "죽고 싶다"는 위의 제사(題詞)로 시작하여, "평화, 평화, 평화(Shantih, shantih, shantih)"로 끝맺는다. 고달픈 인생, 죽으면 편안하다는 한탄일까? 그렇다면 왜 편안하다는 말을 노래의 후렴처럼 세 번이나 했을까? 죽고 싶다는 말은 울음이고, 평화라는 말은 노래라면, 이 시는 한국인의 귀에는 우는 것으로 들리고 영국인에겐 노래 부르는 것으로 들리는 새의 울음·노래일 것이다.

토머스 스턴스 엘리엇(Thomas Stearns Eliot)은 이 시에 단 자주(自註)에서 『우파니샤드』를 끝맺는 만트라, 즉 진언(眞言)인 '샨띠'는 신약 성서 『빌립보서』의 "인간의 사고를 초월한 하나님의 평화"에 해당한다고 설명하고 있다. 평화는 성령의 열매 중 하나다. 비둘기는 성령의 상징이다. 애통하는 자는 '위로자'인 성령의 위로를 받는다. 위로를 받으면 마음에 평화가 온다. 그렇다면 울면서 노래하는 새는 비둘기 성령일 것이다. 모든 새 중에서도 특히 비둘기 울음소리는 신음에 가깝다. 비둘기는 '신음한다'. 그러나 비둘기 성령은 신(神)이므로 비둘기의 신음(呻吟)은 신음(神音)이다.

황무지의 신음은 평화의 신을 부르는 만트라이며 기도다. 이 비둘기 성령의 신음은 아름다운 어린 시절과 첫 사랑의 추억의 종소리이기도 하다. 신음하는 성결(聖潔)한 추억의 종소리는 구슬픈 욕망에 찌들어 생기를 잃은 황무지의 장미 뿌리들을 깨우는 봄비다. 이 시는 이 신음하는 추억의 종소리로 욕망의 귀신을 내쫓아 황무지에 다시 장미꽃이 피게 하는 만트라이자 '굿'이며 교향시(tone poem)다. 이 시는 처음에 보통 영국인들도 무슨 말인지 모를 서양 고전어들인 라틴어와 헬라어로 인용문 즉, 제사(題辭) 에서 시작하여 동양 고전어인 고대 인도의 산스크리트어로 끝맺는다. 그러므로 이 시는 눈으로만 읽으면 해독하기 어려운 비밀문자지만, 귀로 들으면 만트라처럼 마음에 평화가 깃든다.

2)

위의 제사는 『쿼바디스』에서 네로의 문학 선생으로 등장하는 로마 문필가 페트로니우스의 『사튀리콘』에서 인용한, 로마의 유명한 여자 예언자 시빌(Sibyl)의 이야기다. 그녀의 아름다움에 반한 아폴로 신이 무슨 소원이든지 다 들어줄 터이니 말해 보라고 하자, 그녀는 마침 한 움큼 쥐고 있던 모래를 가리키면서 이 모래알 수만큼 오래 살게 해 달라고 한다. 그러나 그와 동시에 영원한 청춘을 달라는 말은 잊었기 때문에 그녀는 늙고 늙어 쪼그라들어 주먹만한 '작은 노인'이 되었다. 그래서 사람들이 그녀를 새장 속에 가두어 길거리에 매달아 놓았다. 지나가던 아이들이 "시빌, 뭘 원하세요?"하고 물으면, "죽고 싶어"라고 대답한다는 이야기다.

'작은 노인'은 육체적으로뿐만 아니라, 인격적으로도 작은 '소인'이다. 시인이 『황무지』의 서론 격으로 넣으려 했던 「게론티온(Gerontion)」도 헬라어로 '작은 노인'이라는 뜻이다. '노인'은 영어로 'old man'이다. 성서 『로마서』에서는 원죄로 타락한 인류를 'old man'이라 부르고 이것이 '옛 사람'으로 번역되었다.

시인은 『황무지』가 '현대 세계의 비판'이라는 비평가들의 평가에 대하여 "나에가 이 시는 인생에 대한 개인적인, 아주 하찮은 불평이며, 리드미컬한 투덜거림에 불과하다"고 말했다. 불평이나 투덜거림은 고통의 표현인 신음이다. 그렇다면 시빌을 비롯하여, 이 시에 등장하는 많은 황무지 남녀들은 시인의 분신(分身) 또는 투사(投射)에 불과하다. 이들은 변화하는 시인의 시각들을 반영한다. 그 시각들은 욕망의 시각과 추억의 시각으로 대별할 수 있다.

3부에서만 관객으로 등장하는 눈먼 예언자 테이레시아스도 남녀 등장인물들의 시각을 통합하는 시인 자신이다. 이 시 『황무지』의 주인공은 시인 자신이다. 시인은 첫 부인 비비엔과의 불행한 결혼이 "『황무지』를 태어나게 한 심리 상태를 가져다주었다"고 회고했다. 이 시는 황무지에 대한 객관적 묘사거나 비판이라기보다는 시인의 감정을 표현한 '객관적 상관물'이다.

3)

엘리엇은 열네 살 때 에드워드 피츠제럴드(Fitzgerald)가 번역한 『오마르카얌의 루바이얏』을 읽었다. 이 시 세계에 들어가 본 '압도적인' 경험은 어린 소년에게 종교적 귀의와 같았다. 이 시를 읽고 시인이 되는 꿈을 꾼다. 이 시는 술로 인생무상을 달래자는 찰나주의 철학을 담고 있다. 술은 "과거의 한과 미래의 공포를 씻어준다." 그리고 "달력에서 죽은 어제들과 아직 태어나지 않은 내일들을 지워버린다." 미래의 공포는 희망에서 나온다.

희망이 실현되지 않을 가능성이 있으므로 희망에는 언제나 공포나 걱정이 따른다. 정신을 과거의 한에 반쯤 빼앗기고, 미래의 공포에 반쯤 빼앗기면 현재에 집중할 수 없다. 사는 것은 현재에 사는 것인데 현재에 집중할 수 없으면 삶도 없다. 그래서 인생은 무상하다. 그러나 술 또한 사라진 현재를 찾아 줄 수 없었다. 현재는 미래에서 과거로 흘러가는 강물의 한 점이므로, 과거와 미래를 끊어버리면 현재도 사라질 것이다.

그래서 이 청년 구도자는 다시 대학원 석사 과정에 다니던 중 다른 스승 베르그송을 찾아 이역만리 파리 소르본느대학으로 떠난다. 새 스승은 무의식적인 순수 기억이 잃어버린 시간을 찾아준다고 가르치고 있었다. 마르셀 푸르스트는 베르그송의 무의식적 기억을 통하여 "잃어버린 시간을 찾으려고" 했다. 마드렌느를 보리수 꽃 띄운 차에 담글 때 풍기는 향기를 맡는 순간 어린 시절의 추억이 떠오른다.

시인은 한때 그의 철학에 심취하여 "일시적으로 귀의한다." 그러나 베르그송의 영향을 받아 지은 「바람 부는 밤의 광상곡(Rhapsody)」에서 달빛이 풀어놓은 베르그송의 무의식적 기억은 아름다운 현재가 아니라 여전히 비뚤어진 영상만이 출몰하는 살벌한 황무지 풍경이다. 영원한 기억의 바닷물에 정화되지 못한 과거의 더러운 무의식적 기억의 강물이 현재와 미래를 오염시킨 것이다.

그는 다시 세 번째 스승 브래들리(F. H. Bradley)를 찾아 영국으로 건너가 그의 철학을 주제로 박사 학위 논문까지 쓴다. 브래들리는 『현상과 실재』에서 "세상과 열반은 조금도 다름이 없다"고 가르친 나가르쥬나(龍樹)의 영향을 받아, 현상이 실재가 된다고 설파하고 있었다. 과거·현재·미래라는 비실재적인 모든 현상적 시간계열들은 실재인 절대자 속에서 '변화되어' 조화와 통일을 이룬다. 나가르쥬나는 대승불교의 사상적 기반을 확립한 제2의 불타(부처)다. 엘리엇은 대학원에서 대승불교를 공부했다.

소승불교에서는 이 세상이 변하여 열반이 된다고 생각했으나, 나가르쥬나는 이 세상이 아니라 이 세상을 보는 내 눈이 변해야 이 무상한 세상이 열반적정이 된다고 했다. 이것은 코페르니쿠스적 전환이었다. 그러나 브래들리 선생은 '허망한' '현상'의 시간들이 실재인 절대자에서 '어떻게' 통일되는지 보여주지 못했다. 구도자는 마지막으로 다시 신앙과 예술을 찾아 1927년에 영국 국교로 개종하고 예술에 귀의한다. 『황무지』는 개종하기 전에 쓴 것이나 이미 믿음의 씨앗이 그의 마음속에서 싹트고 있었던 것으로 보인다.

그는, 하나님에 대한 믿음으로 옛 사람이 새 사람으로 거듭나는 신비적 근본 경험과, 개인적 감정들이 예술 감정으로 변하는 과정을 비슷한 것으로 생각했다. 절대자는 맑고 밝은 거룩한 생명수 소용돌이 속이며 빛의 핵심이다. 이 생명의 원천은 원의 중심과 같다. 이 영원한 생명의 바닷물과 빛의 핵심에 들어가는 것이 '집중(集中)'이다. 그러나 바다의 소용돌이 속에 몸을 던지려면 믿음, 즉 '믿음의 순종'이 있어야 한다. 순종은 귀를 기울이는 것이며, 귀를 기울이는 것은 정신을 "수동적으로 집중"하는 것이다.

그래서 기도하거나 명상할 때 눈을 감는다. 집중하면 욕망과 교만으로 흐려졌던 내 눈이 맑고 밝은 눈으로 변한다. 이것은 병든 조가비가 깊은 바닷물에 '정화(淨化)'되어 진주로 변하는 것과 같다. 주인공의 기억에 자꾸 떠오르는 "저것은 내 눈이었던 진주야!"라는 공기 요정의 노래는 이를 두고 한 말이다. 예술 창작 과정도 이와 유사하다. 내 감정들(emotions)이 느낌들(feelings)의 소용돌이 속에 들어가 수동적으로 집중·통일·정화되어 예술 감정으로 변화된다. 이것이 '탈개성'이다. 이 예술 감정을 형상화한 것이 '객관적 상관물'이다.

이것은 셰익스피어의 개인적 감정이 "그의 깊은 바다 밑 속에서 바닷물을 흠뻑 먹어 비너스 여신처럼 바다에서 솟아오르는" 것과 같다. 여기에서 내 감정들은 타락의 원인이었던 옛 사람의 욕망이다. 느낌들의 소용돌이는 바다 밑 기억이 떠올린 것이다. 욕망에서 나온 내 감정들이 추억이 떠올린 느낌들의 소용돌이 속에서 정화되거나 '부화(孵化)'되어 순수한 예술 감정으로 변한다. 욕망을 기억에 '섞는 것'은 집중·통일·정화하는 것이다. 그러면 욕망이 영원한 중심에 집중되어 정화되듯, 과거의 한과 미래의 공포도 영원한 현재의 중심에서 풀리고 사라진다. 추억과 욕망을 '섞는' 것은 무질서하게 '뒤섞는' 것과는 정반대다.

욕망으로 잃어버린 시간을 추억으로 찾아서

사월은 가장 잔인한 달, 죽은 땅에서

라일락꽃을 피우며, 추억과

욕망을 섞으며, 봄비로

생기 없는 뿌리를 깨운다.4)

『황무지』는 총 5부로 구성되어 있다. 원본은 약 800행이었으나 에즈러 파운드의 '제왕절개' 후 433행으로 줄었다. 제1부는 '죽은 자들의 매장'이다. 황무지의 작은 노인들은 땅 속에 묻혀 '작은 생명'을 연명하고 있으나 죽은 것과 마찬가지이므로 그런 제목을 붙인 것이다. 잔인한 4월은 "추억과 욕망을 섞으면서" 죽은 땅에서 첫 사랑을 상징하는 라일락꽃을 부활시킨다.5) 위에 인용한 『황무지』 첫 4행에서 'Lilac'과 'Memory', 'dead land'와 'desire'가 일렬횡대로 나란히 서있다. 잔인한 4월이 라일락을 죽은 땅에서 꽃피우듯, 죽은 땅에 묻혀있는 욕망을 추억으로 섞어 꽃피운다.

'추억'은 '욕망'의 '생기 없는 뿌리들'을 깨우는 '봄비(spring rain)'이다. 이 생기 없는 뿌리들은 2연의 "이 뿌리들은 무엇인가?"의 "뿌리들"이다. 시인은 자주(自註)에서 이 부분은 구약 『에스겔서』 2장을 비유적으로 인용했다고 설명한다. 이 뿌리들은 『에스겔서』 37장에 나오는 골짜기의 해골들이다. 이 해골들은 땅 속에 매장되어 '작은 생명'을 뿌리줄기로 연명하는 작은 노인들 또는 옛 사람들이란 별명이 붙은 황무지인(荒蕪地人)들이다. 그들은 과거의 한과 미래의 공포에 현재의 삶을 빼앗겨 산 적이 없으므로 죽은 해골들이다. 이 '생기' 없는 해골 같은 뿌리들을 깨우는 '생기'는 추억의 봄비이며, 성령이다.

이 시 마지막에서는 성령의 열매인 '평화(Shantih)'를 통하여 기억이 성령임을 간접적으로 시사하고 있지만, 이 곳에서는 직접적으로 가리킨다. 그러나 이러한 성령이 떠올리는 추억, 회상 또는 기억은 "죽음과 부활의 고통"을 수반하므로 황무지인에게는 2연에 나오는 '붉은 반석'이나 4부의 '익사'처럼 두렵다. 부활의 봄은 가장 큰 고통을 주므로 "가장 잔인"하다. 그러나 살리는 고통이므로 잔인하면서도 인자하다.

라일락 향기와 뮌헨의 한 공원에서 마시는 커피 향이 떠올리는 추억6)이 몰락한 왕족 마리에게 잔잔한 기쁨을 안겨 준다. 그녀가 사촌오빠와 썰매장에서 미끄러져 내리던 즐거운 추억은 욕망의 새장 속에서 풀려난 듯한 해방감을 느끼게 한다.

그러나 주인공은 『에스겔서』 2장을 인유한 2연에서 다시 우울한 감정으로 되돌아간다. 우울할 때는 남을 비판하고 싶은 마음이 생긴다. 에스켈은 유대인이 하나님 대신에 우상을 섬긴 죄로 바벨론에 포로로 잡혀가 타향살이를 할 때 활동하던 대 선지자다. 여호와는 이들의 역겨운 죄에 진노하여 온 땅을 황무지가 되게 하고7), "우상들이 깨어져 없어지며", "자기 죄악 때문에 골짜기 비둘기처럼 슬피 울 것이라"고 했다.

"깨진 우상들의 한 무더기"에 "햇빛이 내려 쬐고 죽은 나무는 그늘을 주지 못한다." 어떤 평자는 이 장면이 마리의 즐거운 어린 시절의 추억에 찬물을 끼얹는다고 보았다. 아직까지 주인공의 추억이 그의 욕망의 눈을 충분히 씻어 주지 못하여 황무지 풍경이 역겹게 비친다.

시인은 하나님이 진노하시는 2장만 인유하고, 골짜기에 흩어진 뼈들에게 생기를 불어넣어 뼈들을 맞추어 다시 살리며, "구원하여 정결케 하시는" 하나님의 자비를 보인 37장은 인유하지 않고 있다. 역겨운 죄를 진멸하시는 하나님의 벌은 겉으로 보면 저주이지만 그 배후에 숨은 '의미'는 성결케 하여 다시 살리려는 사랑의 매다. 이 매는 집요하게 그를 따라다니는 하늘의 사냥개인 하나님이 "나를 쓰다듬으려 내민 손 그림자"다. "누가 이 고통을 고안해 내었는가? 사랑이다". 진멸된 황무지('샤멤')에서 부는 바람은 뜨거우면서도 시원하다. 시인이 황무지를 역겹게 보는 까닭은 아직도 황무지 배후에 숨은 의미를 투시할 만큼 그의 눈이 맑고 밝게 씻기지 못했기 때문이다.

추억을 불러일으키는 4월처럼 그의 혐오스러운 외오(畏惡)를 사라지게 할 황무지에 있는 '붉은 반석'도 아직 외경(畏敬)의 대상이다. 그 반석 밑에 들어가야만 역겨움을 자아내는 "아침에 등 뒤에서 성큼 성큼 따라오는 그대 그림자나 저녁에 그대 만나러 일어나는 그림자"를 지울 수 있을 터이나, 자기 그림자가 지워질 때 따르는 고통과 죽음이 두렵다. 어두운 내 그림자들이 더 어두운 반석의 그림자 안에 들어가면 "영혼의 어두운 밤"의 고통 속에서 내 어두운 그림자가 정화되어 빛이 된다.

그러나 그는 십자가에서 붉은 피를 흘린 그리스도에 대한 믿음을 상징하는 '붉은 반석'이 떨리면서도 끌리지만 아직 그 그늘 아래에 들어갈 용기가 없다. 현재에 드리운 나의 아침 그림자는 오마르 카얌이 술로 끊어버리려 했던 과거의 한을, 저녁 그림자는 미래의 공포를 상징한다. 그러나 그의 눈이 4부의 바닷물과 5부의 사막 불에 정화된 후에는, 시인이 "가장 훌륭하다"고 자찬한 39행에 걸쳐 묘사된 황무지 광경이 이제는 역겹지 않다. 물 없고 바위만 있는 살벌한 열사(熱砂)의 사막이 건만 오히려 시원하고 경쾌한 느낌 마저 든다.

이 곳에는 물 없고 바위만 있다

바위만 있고 물 없는 모래사막 길

산간의 꼬불꼬불한 길

물 없는 바위산들

물 있다면 걸음 멈추고 마시련만

바위틈에선 걸음 멈추거나 물 마실 수 없어

땀 마르고 발이 모래 속에 빠졌다

바위틈에 물만 있다면

침 뱉을 수 없는 썩은 이빨의 죽은 산 아가리

여기선 서지도 눕지도 앉을 수도 없어

산에선 고요마저 없다

비 없는 마른 천둥소리만 울릴 뿐

산에선 조용히 혼자 있을 수도 없구나

흙 갈라진 집 문에서 내다보면서

벌건 침울한 얼굴들이 비웃고 으르렁거릴 뿐

물 있고

바위가 없다면

바위 있고

물도 있다면

물

샘물

바위틈에 물이 고여 있다면

물소리만이라도 있다면

매미 소리와

잉잉거리는 마른 풀 소리 없고

은둔자 지빠귀가 숨어 지저귀는 소나무 숲 속에

"뚝똑 뚝똑 똑똑 똑똑 똑똑 똑" 소리내며

바위 위로 흐르는 물소리만 있다면

그러나 물이 없다

마른 풀 밖에 없는 소나무 숲에 숨어 은둔자 지빠귀가 물방울 떨어지는 소리로 노래를 부른다. 그 노래는 황무지의 고통 뒤에 숨어 있는 '의미'를 깨닫게 하고 생각나게 해주는 천국의 안내자 성령의 신음이다. 공포에 떠는 주인공에게 어디선가 풍겨오는 히아신스 향기는 그의 첫 사랑의 아름다운 추억을 떠올린다. 이 추억은 보들레르의 "저녁의 하모니"에서 "내 마음속에서 성광(聖光)처럼 빛나는" 지나간 과거의 아름다운 사랑의 추억처럼 천국과 조응하는 초월적 상징이다.

이 성결한 추억의 빛으로 내 역겹고 지겨운 욕망의 그림자를 지워 볼 수는 없을까? 히아신스 정원도 단테의 『신생』에 묘사된 베아트리체에 대한 단테의 첫 사랑의 추억처럼, 시인의 개인적인 경험에 바탕을 두고 있다. 엘리엇은 1913년 하버드대학원 시절에 버라이어티 쇼에 같이 배우로 출연했던 에밀리 헤일 양을 만나 첫 사랑에 빠진다. 두 사람이 평생 나눈 편지는 무려 2천 통에 달한다고 한다. 현재 프린스턴대학에 소장되어 있는 이 연애편지들은 2020년에 공개된다.

엘리엇에 따르면, 단테의 『신생』의 '의미'는 단테가 아홉 살 때 베아트리체를 처음으로 만났을 때 의식적으로 느꼈던 '성적 경험'의 묘사가 아니라, "후에 성숙한 회상으로 그 경험에 대해 생각한 것"의 묘사다. 성적인 '근원'을 지닌 첫 사랑의 경험은 그 '목적인(目的因)'이 "하나님께 느끼는 매력"이다. 그는 또 이러한 말을 했다.

우리는 경험은 했으나 그 의미를 깨닫지 못했다.

그 의미로 접근하면 그 경험이 다른 모습으로 회복된다.

베아트리체와의 첫 사랑의 경험은 근원적으로 나르키소스적인 사랑이다. 로맨틱 러브의 고전인 『장미의 로맨스』에서 사랑에 빠진 청년은 장미원 한 가운데 있는 샘물에 비친 자기 얼굴에 반한다. 그러나 추억의 강물에 눈을 씻어 맑아진 눈에 비친 사랑은 영원의 성광(聖光)이 투사된 영원한 사랑이다. 시인의 박사 논문에 따르면, "추억에 떠오른 과거는 존재하지 않았다. 재 경험된 과거는 추억이 아니다. 회상된 과거는 경험되지 않았다." "차이는 두 대상간이 아니라, 두 시각간의 차이다. 두 시각은 동일한 대상을 지향해도 동일한 것이 아니다." 그는 경험을 하나의 입체로 본다.

앞면이 과거의 경험이라면, 그 뒷면에 의미가 있다. 그 둘은 시간적으로 떨어져 있다. 뒷면에 있는 의미는 세월이 지난 후에야 기억에 떠오른다. 플라톤이 기억을 영혼과 영원한 이데아(이념)들을 연결하는 가교(架橋)로 본 후, 기독교 사상가들은 기억을 삼위일체 속에 있는 영원한 예술적 창조력이 인간 영혼 속에 투영된 이미지라고 생각했다. 성 보나벤투라에 따르면, 기억을 통해 신의 영상 또는 그림자를 볼 수 있다.

인생이 어린 시절의 추억이나 첫 사랑의 추억처럼 즐겁고 아름답다면 슬픔 많은 이 세상이 천국으로 화할 수 있지 않을까. 이 변화시키는 기억이 바로 "눈을 진주로 변화"시키는 바닷물이다. 납과 같은 인생을 황금으로 변화시키는 연금술사의 돌이다. 그러나 흐르는 시간의 강물의 정화 작용에는 한계가 있어 1부의 마리의 어린 시절의 추억이 마른 뼈에 생기를 불어넣지 못한다. 신비 경험에 가까운 히아신스 정원의 추억도 "텅 비고 공허"하게 막을 내린다.

"넌 일년 전에 내게 히아신스 꽃을 주었지."

"그래서 사람들은 날보고 히아신스 소녀라 불렀어."

"그렇지만 네가 히아신스 꽃을 한 아름 안고, 머리카락이 젖은 채

히아신스 정원에서 늦게 돌아왔을 때, 난 말도

할 수 없었어, 눈도 보이지 않았고. 난 산 것도

죽은 것도 아닌 상태였어. 그리고 난 아무 것도 알 수 없었어,

빛의 핵심, 정적 속을 들여다보면서 말이야."

바다는 황량하고 텅 비었구나.

런던교를 건너 지옥 같은 '허망한 도시'로 출근하는 한 샐러리맨이 9시 출근시간을 알리는 조종 소리가 들리자 동료 스텟슨을 만나 소름끼치는 질문을 던진다.

"자네가 작년에 자네 정원에 심었던 시체가 싹이 나기 시작했는가?"

모골이 송연해지는 말이다. 이 시체는 땅에 묻혀 덩이줄기로 연명하는 소인의 '작은 삶'이다. 그는 동료에게 주의를 준다.

"인간의 친구인 그 'Dog'을 조심하가.

그렇지 않으면 그의 발톱으로 시체를 다시 파낼 테니!"

'Dog'을 역순(逆順)으로 쓰면 'God'이 된다. 이 신은 역천(逆天)한 인간이 하나님의 뜻을 자기 뜻으로 대치한 인간 신이다. 이 개는 프랜시스 톰슨의 "하늘의 사냥개(The Hound of Heaven)"와는 다른 땅의 강아지다. 하늘의 사냥개인 하나님은 인간을 끝까지 쫓아다닌다. 하늘의 사냥개는 거듭난 '새 사람'을 쫓아다니지만, 충성스러운 '사람의 친구'인 땅의 강아지는 옛 주인을 쫓아다닌다. 강아지는 땅 속에 묻힌 옛 사람을 구출하려고 발톱으로 파내려 한다. 파내면 옛 사람이 부활할 수 없게 된다. 그래서 주인공은 강아지를 경계하라고 한다. 주인공은 자기 눈이 4부 '익사'에서 바닷물에 씻긴 후에야 비로소 이 땅의 개가 자기의 뼈에 붙은 정욕의 살을 속삭이며 뜯어먹는 하늘의 사냥개임을 깨닫는다.

페니키아인 플레바스가 죽은지 2주되어

갈매기 소리와 깊은 바다의 파도 소리를 잊어버렸다

그리고 이익과 손해도.

바다 밑 조류가

속삭이며 그의 뼈를 뜯어먹었다.

소용돌이 속에 들어가서

올라갔다 떨어졌다 하는 동안

그는 노년과 청년기를 통과했다

황무지의 '작은 노인'이 바닷물 소용돌이 속에 들어가 빙글빙글 돌면서 정화되어 나이를 거꾸로 먹어 노인이 청년으로 다시 태어난다.

제2부 '체스 게임'의 원본 제목은 '새장에서'였다. 여기에 등장하는 상류사회와 하류사회 부부들은 자아의 새장 속에 유폐되어 서로 대화가 통하지 않는다. 그들의 결혼생활은 서로 상대편을 잡아먹으려는 장기 놀이다. 1부의 상인들의 물욕과 마찬가지로 성욕도 권력욕에서 나온다. 벽난로 위에서 형부 테레우스 왕에게 겁탈 당한 나이팅게일(필로멜라)의 그림이 걸려있다. 나이팅게일은 "침범할 수 없는 목소리로 온 황무지를 채웠다."

그렇건만 '더러운' 주인공의 귀에는 "적적" 하는 소리로밖에는 들리지 않는다. 황무지의 사랑 없는 부부관계도 겁탈 행위로 보인다. 합방하는 소리가, 테레우스가 나이팅게일을 겁탈할 때 난 "적적" 소리로 들린다. 불행한 결혼으로 우울과 절망에 빠진 시인의 눈으로 본 살벌한 부부관계다. 5부에서 열사의 불 세례로 밝아진 주인공의 귀에는 나이팅게일의 신음이 "적적"으로 들리지 않고 "뚝뚝" 떨어지는 물방울 소리를 내는 은둔자 지빠귀의 아름다운 노래로 변한다.

부인은 신경이 곤두서 "빗질한 머리칼들이/타오르는 불꽃처럼 뾰족하게 뻗어 오른다." 그러나 5부에서는 그 여인이 "머리카락을 팽팽히 잡아당겨/머리카락을 현으로 삼아 자장가를 켠다." 신음이 정화되어 신음(神音)의 자장가가 된다.

3부 '불의 설교'에서는 성 아우구스티누스가 카르타고에 왔을 때 본 것처럼. "정욕의 가마솥이 지글거리는" 허망한 도시의 풍경이 펼쳐진다. "고요하게 흐르는" 아름다운 가을의 템즈 강가에서 재벌 2세들이 여자 친구들과 정사 장면을 연출하며 발하는 "적적" 소리는 "뼈들이 덜거덕거리는 소리"로 들리며, 웃는 모습은 "입이 귀밑까지 찢어진" 소름끼치는 해골의 턱뼈 모습으로 보인다.

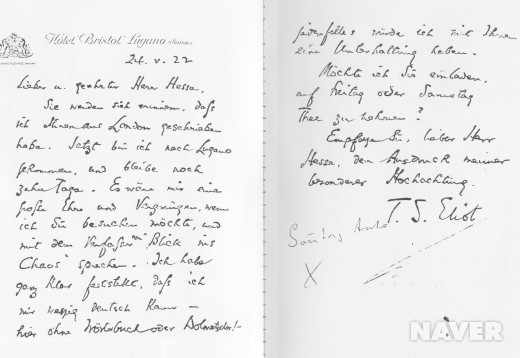

이런 광경을 보면서, 시인은 유대인들이 "바벨론 강가에 앉아 시온을 기억하며 울었"던 것처럼, "르망 호숫가에 앉아 울었다." 르망 호는 시인이 불행했던 결혼생활로 신경이 피로하여 휴양치료를 받았던 제네바 로잔 요양소에 앞에 있는 호수다. 부동산 회사에서 일하는 여드름투성이 청년과 여자 타이피스트 사이의 정사 장면에 이르러 주인공의 혐오감이 절정에 이른다. 사랑 없는 성행위는 2부의 장기 놀이처럼 지배욕의 표현이다. "그는 애무로 접근전을 시도한다." "수색하는 양수는 방어를 만나지 않는다./그의 자만심은 반응이 필요하지 않아/무관심을 환영한다."

애인은 "마지막 선심 키스를 하사한 후" 밖으로 나간다. 원본에는 "오줌을 싸고 침을 뱉는다"는 말이 있었지만, 너무 지나치다는 파운드의 평을 듣고 지워버렸다. 이 시를 읽은 평자들 중에서도 파운드의 말에 동조하는 사람들이 많다. 그러나 그 평자들이 간과한 것은 이 베드신 묘사가 시인 자신의 순화되지 못한 감정의 투사라는 점이다. 5부에서 사막의 불로 정화된 주인공의 눈에는, 정욕의 죄를 지은 다니엘이 연옥의 불에 뛰어드는 모습이 단테가 묘사한 것처럼 물고기가 물에 뛰어 드는 모습으로 보인다.

불타는 일체가 탐(貪), 진(瞋) - 증오 -, 치(痴) - 어리석음 - 의 불에 타고 있다고 설법한다. 기독교 성자 성 아우구스티누스도 "깨끗하지 못한 정욕의 가마솥이 사방에서 지글거리는 카르타고로 왔다"고 고백한다.

그리고 나서 나는 카르타고로 왔다

불타고, 불타고, 불타고, 불타면서

오 주여 당신은 나를 끄집어내시나이다

오 주여, 당신은 끄집어내시나이다

불태우면서.

주님은 그의 욕망의 불을 정화의 불로 정화하여 구원하신다. 그러나 아직 『황무지』 1·2부와 마찬가지로 3부에서도 추억의 정화 작용이 약하여 청춘남녀의 사랑놀이가 역겹게 보인다. 5부 '천둥이 한 말(What the Thunder Said)'. 하버드대학원 시절의 스승, 버트런트 러셀 선생에게 보낸 시인의 편지에 따르면, 5부는 "이 시 중에서 가장 좋은 부분이며, 다른 부분들을 정당화할 수 있는 부분"이다. 주인공은 잡아먹을 듯 "침도 뱉을 수 없는 썩은 이빨들의 죽은 산 아가리"를 벌린 물 없는 바위산과, 작렬하는 열사의 사막을 정화하는 성령의 불로 본다.

이것은 후에 시인이 2차 대전 중 "백열 공포의 불길로/공기를 깨뜨리며 떨어지는" 히틀러의 '비둘기' 폭격기를, 죄를 정화하는 오순절 성령의 강림으로 보는 것과 같다. 5부는, 욕망의 눈이 사막의 불세례로 정화되어 밝아진 눈으로 본 황무지 풍경이다. 천둥소리는 자기 뜻을 버리고 하나님의 뜻에 따라 십자가에서 피 흘려 죽은 그리스도의 피가 담겼던 성배를 찾아 위험성당에 도착한 순례자의 질문에 대한 대답이다. 'DA'는 인도유럽어의 조상인 산스크리트어에서 '준다'는 뜻이다. 주는 것은 죽는 것이다. 내 감각과 감정과 생각과 뜻을 깊은 바다 물에 빠뜨려 죽이는 것이다.

죽이는 것은 정화하는 것이다. 주는 것은 자기를 '제물로 드리는 것'이다. 제사(sacrifice)는 내 뜻에 오염된 나를 거룩하게(sacred) 정화하는 성령의 성화(聖化), 즉 'sanctification'다. 따라서 천둥소리는 정화하는 비둘기 성령의 신음(神音)이기도 한다. 그리스도는 겟세마네 동산에서 "내 뜻대로 마옵시고, 하나님 뜻대로 하옵소서"라고 기도한다. 골고다에서 십자가에 못 박힌 것은 겟세마네 동산의 결심을 실천에 옮긴 제사행위이다.

힌두교 경전 『우파니샤드』에 나오는 최고신의 세 제자들이며 자손들은 이 질문의 의미를 각각 '다따(Datta)' - 주어라 -, '다야드밤(Dayadhvam)' - 공감하라 -, '담야따(Damyata)' - 자제하라 - 로 해석한다. 주고 죽는 세 가지 방식이다. 천둥에는 불과 물이 들어있으므로 성령의 물세례와 불세례이기도 하다. '주어라'는 천둥소리를 해석하도록 도와준 성령의 가르침이다. 가르침은 제자가 배워야 할 모범을 가리켜 보여주는 것이다. 따라서 천둥소리는 인간의 기억을 되살리는 성령의 음성, 즉 신음(神音)이기도 하다.

"죄의 실재에 대한 깨달음이 새로운 삶의 시작이다." 시빌의 "죽고 싶다"는 신음도 마찬가지다. 이 깨달음과 함께 주인공 어부 왕은 "메마른 평원을 뒤에 두고" 황무지를 떠나 생명의 강가에서 "낚시질한다." 옛 사람이 건설한 런던 교와 탑이 무너진다. 그와 더불어 내 뜻도 무너진다. 지옥의 황무지는 다니엘이 신음(呻吟)·신음(神音)하면서 정욕의 몸을 숨기는 연옥이 된다 - "그러고 나서 그는 그를 정화하는 불 속에 몸을 숨겼다." 아직 부활의 봄, 천국은 오지 않았다 - "내가 언제 제비같이 될 것인가". 그러나 연옥에서 신음하는 자에게는 소망에 가득 찬 천국의 신음(神音)이 있다.

무너진 탑을 자기의 온 몸으로 떠받치려고 "무너진 탑에 있는 아뀌뗀느 황태자"는 영국인도 이해할 수 없는 외국어 - 이태리어, 라틴어, 불어, 산스크리트어 - 고전 단편들의 신음(神音)으로 폐허를 떠받치고 있는 주인공이다. 그는 천둥이 한 말을 실천하고 있다. 그리하여 "한 줌의 흙 속에 담긴 공포"가 "인간이 이해할 수 없는" 평화(Shantih)의 만트라로 끝난다. 내 뜻을 버리고 신의 뜻을 따를 때 공포의 호랑이가 평화의 비둘기로 변한다. "하나님의 뜻 속에 우리의 평화가 있다." 시인은 단테의 천국에서 피까르도 수녀가 한 이 말을 좋아했다. 이 말은 또한 인간 존재의 밑바닥에 있는 이름을 붙일 수 없는 깊은 느낌들이다. 시는 이 느낌을 표현한다.

황무지인의 마지막 희망

엘리엇은 "과거의 한과 미래의 공포"에 시달려 현재의 삶을 살지 못하는 인간처럼 잃어버린 시간을 되찾아 헤매었다. 처음 만난 오마르 캬얌의 술로도, 베르그송의 순수 기억으로도 잃어버린 시간을 되찾을 수 없었다. 그러나 마지막으로 찾아간 브래들리 선생에게서 이 현상 세계의 거짓되고 추악한 현상이 절대자 안에서 진선미로 변한다는 구원의 메지지를 듣는다. 그러면 이 슬픔 많은 세상이 천국으로 화할 것이다. 현상이 실재가 되며, 세간이 열반이 될 것이다. 현실과 이상이 일치할 것이다. 그러나 '어떻게' 변하는지 가르쳐주지 않아 믿음과 예술로 귀의하여 그 해답을 발견한다.

그것은 자아의 욕망을 정화해야 옛 사람이 새 사람으로 태어나며, 개인적인 감정들이 예술 감정으로 변화한다는 진리였다. 내 마음이 변해야 세상이 천국이 된다는 것은 코페르니쿠스적인 사고의 전환이었다. 이제까지는 세상이 변해야 된다고 생각해 왔기 때문이다. 죄를 애통해하는 가난하고 겸허한 태도로 마음을 비워야 마음이 청결해져 사랑과 기쁨과 평화가 넘치는 천국을 소유하고 또 볼 수 있다. "천국은 네 마음속에 있다"는 그리스도의 말씀이나, "일체유심조(一切唯心造)"라는 『화엄경』의 가르침을 깨달은 것이다.

이러한 변화를 촉진하는 매체가 바로 추억이었다. 추억은 한과 공포에 시달려 생기 잃은 내 생명의 뿌리를 깨우는 봄비다. 추억은 내 병든 눈을 영원한 현재의 소용돌이 속에 던져 넣어 깨끗이 씻어 해맑은 진주 눈을 만든다. 이 무지갯빛 진주 눈으로 보면 이 한과 공포로 물든 세상이 다채로운 천국의 사랑의 성광으로 빛난다. 그는 어린 시절의 즐거운 추억과 첫 사랑의 아름다운 추억에서 잃어버린 시간을 찾는다. 그러나 이 추억이 잠시 천국의 기쁨을 맛보게 했지만, 현실 뒤에 숨은 천국의 '의미'를 투시할 능력이 부족했다. 이러한 추억은 잠시 눈을 씻어주는 세월의 강물이기는 했으나 그 정화력이 떨어져 다시 이 세상사가 소름끼치는 지옥의 광경으로 보인다.

그러나 4부에서 깊은 바다 밑에서 성령이 떠올리는 기억의 소용돌이 속에서 눈을 씻고, 5부에서 작렬하는 열사의 불 세례를 받은 후에는 이 지옥 같은 황무지가 정화하는 연옥으로 변한다. 『네 개의 4중주』에서처럼 아직 황무지가 장미꽃같이 피는 것을 보지는 못했지만, 장미꽃을 피우려고 물로 불로 오염된 땅을 정화해가고 있는 자신을 발견하게 된다. 황무지가 장미꽃같이 피기까지는 이 정화의 불에 뛰어 들어 계속 내 눈을 씻어야 한다.

"난 적어도 내 땅에서만이라도 질서를 부여할 수 있을까?" 라는 이 시의 마지막 물음은 수사학적 질문이다. 왜냐하면 천둥소리로 나는 나 자신과 성배의 의미를 알았기 때문에, 적어도 나만이라도 영원한 현재의 소용돌이 속에서 정화하여 욕망으로 혼란한 내 마음에 질서를 부여하여, 앓던 내 심안(心眼)이 나을 수 있다는 믿음이 생긴 것이다. 내 마음이 질서를 되찾으면 고통의 불 속에 천국의 장미가 필 것이다. 이것이 황무지인의 마지막 희망이다.

더 생각해볼 문제들

1. 『황무지』는 모더니즘의 금자탑이라 한다. 한국에서는 모더니즘을 '주지주의(主知主義)'라 하는데 모더니즘의 특징은 무엇인가?

모더니즘은 "이질적인 관념들을 하나로 통일"시키고, 사상과 감정을 통일시켜 "통합된 감수성"을 기상(奇想)으로 형상화한 17세기 영국 형이상학파 시와 19세기 프랑스의 상징주의 시를 결합시킨 것이다. 『황무지』의 모델인 『지옥』을 쓴 단테는 이러한 감수성의 통합을 이룬 '예지적 시인(intellectual poet)'이다. 테니슨이나 브라우닝처럼 감정에서 유리된 '주지주의' 시인을 그는 '숙고적 시인(reflective poet)'이라 불렀다.

한국에서 모더니즘을 '주지주의'라고 번역한 것은 잘못된 이해에서 비롯된 것으로 보인다. 엘리엇은, 지성은 속(屬)이고 직관은 그 밑에 있는 종(種)이라고 말했으며 직관이 결여된 지성만으로는 진리에 접근할 수 없다고 생각했다. 그러나 직관은 다시 과학이나 문학의 창조과정처럼 먼저 직관으로 돈오(a sudden illumination)에 이른 다음 지성이 역할을 하는 경험의 전체에서 시험받아야 한다.

2. 『황무지』에서, 구약에서 진멸의 대상이자 우상들인 근동의 풍요 신(fertility gods)들의 죽음과 재생을, 구약의 율법을 완성한 신약의 구세주인 그리스도의 죽음과 부활에다 평행시킨 이유는 무엇인가?

상호 대조되는 이질적인 감정들은 정화하여 통일된 추억의 느낌 속에서, 너무 강하거나 격렬한 부분을 견제하고 변화시키면서 균형과 조화와 통일을 이룬다. 균형을 통하여 조화를 이룬 것이 곧 통일이다. 이러한 견제·변화를 통한 균형을 그가 창시한 뉴크리티시즘에서는 '아이러니의 견제·변환(ironic qualification)'라 한다. 아이러니는 다른 정도에 따라 비슷하거나 대조되거나 반대된다. 저울판에 올려놓은 물건이 무거워 저울대가 한 쪽으로 기울어질 때 저울판 반대편에 저울추를 더 올려놓아 보정(補正)해 주어야 수평을 이룬다.

영혼의 생명의 대 신비인 그리스도의 죽음과 부활은 성을 통한 육체 생명 보존에만 기울어진 소 신비인 풍요신들의 죽음과 재생을 견제하고 변화시켜 전체적인 균형과 조화를 이루어주는 아이러니의 견제다. 또한 마술을 통해 인간의 뜻을 이루려는 풍요의식을 인간의 뜻을 버리고 신의 뜻을 따르려는 종교로 견제하여 균형을 이루는 것도 아이러니의 견제다.

3. 엘리엇은 "이 결혼이 비비엔에게 행복을 가져다주지 못했고, 나에게는 『황무지』를 태어나게 한 정신 상태를 가져다주었다"고 술회했는데 그 정신 상태는 어떤 것이었는가?

그는 스위스 르망 호변에 자리잡은 요양소에서 휴양하면서 『황무지』 5부를 쓰는 가운데 친 형님에게 보낸 편지에서 다음과 같이 자기의 문제를 술회했다. "내가 배우려고 하는 가장 큰 것은 어떻게 내 힘을 낭비 없이 사용할 수 있을까, 걱정해도 소용이 없을 때 어떻게 마음을 고요히 할 수 있을까, 애쓰지 않고 어떻게 정신 집중할 수 있을까 하는 것입니다."

추천할 만한 텍스트

『T. S. 엘리엇 전집』, 이창배 편, 동국대출판부, 2001. (시와 시극 완역본)

각주

- 1) 이 인용문의 원문은 다음과 같다.

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: 'Σιβυλλα τι Θέλειζ'; respondebat i´lla:'άπσθανείγ Θελω'. - 2) 다음의 웹사이트에는 엘리엇이 직접 읽은 『황무지』의 무료 음성 파일들이 있다.

http://town.hall.org/radio/HarperAudio/011894_harp_ITH.html - 3) 엘리엇은, "예술 형식으로 감정을 표현하는 유일한 방법은 '객관적 상관물(objective correlative)'을 발견하는 데 있다. 즉 그 '특별한' 감정의 공식이 될 한 짝의 사물들, 하나의 상황, 일련의 사건들이다. 그리하여 감각적 경험에서 끝나야 할 외적 사실들이 주어질 때, 그 감정이 곧 환기된다"고 했다.

- 4) 이 부분의 원문은 다음과 같다.

April is the cruellest month, breeding,

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain. - 5) 이 시의 주제는 죽음으로 다시 산다는 생명의 신비다. 이 생명의 신비는 생명의 봄이 죽음의 겨울을 통해서 오는 자연의 순환에 나타나 있다. 엘리엇은 프레이저(Frazer)의 『황금색 가지』에 나오는 풍요 신들의 죽음과 재생, 예수 그리스도의 최후 만찬에서 사용한 성배(Holy Grail) 전설을 그 신화의 연장으로 해석한 웨스턴(Weston)의 저서 『제의에서 로맨스로』가 이 시의 틀이라고 주(註)를 달았다. 근동의 민족들은, 겨울에 죽은 식물이 봄에 다시 살아나는 것은 죽었던 신들이 봄에 다시 부활하는 것이라 믿고 신의 모형을 강 상류에 빠뜨려 익사시켰다가 신이 부활하도록 하류에서 건져내는 마술적 제의를 통하여 자연을 조종하려 했다. 이 마술 제의가 풍요 제의다. 신 대신에 신의 대리자인 왕이 '작은 노인'이 되기 전에 죽이기도 했다. 성배 전설에서는 어부 왕이 노쇠하여 또는 성 능력이 쇠퇴하여 그의 국토가 '황무지'로 변한다. 이 황무지에는, 순수한 기사가 성배를 찾으러 위험성당에 도착하여 성배의 '의미'에 대해 질문하면 가뭄이 풀려서 비가 내리게 된다.

- 6) 다른 감각들을 중계하는 곳은 뇌의 시상(視床)이지만 후각만은 대뇌 변연계의 후각 망울이 관장하고 있으며, '학습과 기억' 관장하는 해마가 후각의 입력을 받는다. 그리스도가 보낸 성령도 그가 가르친 모든 것을 "가르치고 기억나게 한다".

- 7) 구약에는 'waste [히브리어 shamem, charab]', 'wasted', 'wasteth', 'wasting'이라는 단어가 88개 정도 나오는데 그 중에서 『에스겔서』에 나오는 것은 14개이다. 구약 성서는 하나님께서 역겨운 우상을 진멸하여 황폐화시킨 후 회개하면 다시 그들을 기억하여 구원하는 역사가 반복된다.

죽은 자의 매장[편집]

사월은 가장 잔인한 달

죽은 땅에서 라일락을 키워 내고

추억과 욕정을 뒤섞고

잠든 뿌리를 봄비로 깨운다.

겨울은 오히려 따뜻했지요.

망각의 눈으로 대지를 덮고

마른 뿌리로 약간의 목숨을 남겨 주었습니다.

여름은 우릴 놀라게 했어요, 슈타른베르크 호[3] 너머로 와서

소나기를 뿌리고는, 우리는 주랑에 머물렀다가

햇빛이 나자 호프가르텐 공원[4] 에 가서

커피를 마시며 한 시간 동안 얘기했어요.

저는 러시아인이 아닙니다. 출생은 리투아니아지만 진짜 독일인입니다.

어려서 사촌 대공의 집에 머물렀을 때

썰매를 태워 줬는데 겁이 났어요.

그는 말했죠, 마리, 마리 꼭 잡아.

그리곤 쏜살같이 내려갔지요.

산에 오면 자유로운 느낌이 드는군요.

밤에는 대개 책을 읽고 겨울엔 남쪽에 갑니다.

이 움켜잡는 뿌리는 무엇이며,

이 자갈더미에서 무슨 가지가 자라 나오는가?

사람의 아들아[5], 너는 말하기는커녕 짐작도 못하리라

네가 아는 것은 파괴된 우상더미뿐

그 곳엔 해가 쪼아대고 죽은 나무에는 쉼터도 없고

귀뚜라미도 위안을 주지 않고[6]

메마른 돌엔 물소리도 없느니라.

단지 이 붉은 바위 아래 그늘이 있을 뿐.

(이 붉은 바위 그늘로 들어오너라)

그러면 너에게 아침 네 뒤를 따르는 그림자나

저녁에 너를 맞으러 일어서는 네 그림자와는 다른

그 무엇을 보여 주리라.

한줌의 먼지 속에서 공포를 보여 주리라.[7]

<바람은 상쾌하게 Frisch weht der Wind

고향으로 불어요 Der Heimat zu

아일랜드의 님아 Mein Irisch Kind,어디서 날 기다려 주나? Wo weilest du?>

*갈래 : 자유시, 서정시

*성격 : 주지적, 상징적, 신화적, 문명 비판적

*제재 : 고대의 성배(聖杯) 전설, 원형 신화

*주제

① 현대 문명의 비인간성 고발

② 정신적 불모의 세계 속에서 벌이는 간절한 구원의 갈망

*특징

① 단편적인 이야기들이 동시에 병치되어 있음.

② 독백 형식을 통해 시인의 내면 의식을 표현함.

③ 고대의 전설과 신화를 빌어 문명의 황폐함을 상징적으로 표현함.

*출전 : “황무지”(1922)

이해와 감상

이 시는 '성배(聖杯) 전설'을 이용하여 20세기 유럽 문명의 황폐함을 '황무지'에 빗대어 표현하고 있다. 전체 5부 중 제1부에서 시인은 죽음과 재생에 중요한 의미를 부여하고 있다. 만물이 소생하는 봄의 계절인 사월이 잔인한 것은 작고 연약한 씨앗이 겨울의 언땅을 뚫고 밖으로 나와야 하기 때문이다. 따라서 추억이나 욕망 없이 모든 것이 잠든 겨울이 오히려 따뜻하다고 역설적으로 표현하고 있다. 이러한 상황에서 시인은 행복했던 과거의 독일 생활을 회상하게 된다.

그 내용은 리투아니아 출신의 여인이 일방적으로 자신의 어린 시절의 이야기를 하는 형식으로 다루고 있다. 그러나 행복했던 시간도 잠시, 시인의 의식은 다시 황무지로 이어지고 황무지의 구체적 이미지가 제시된다. 여기에서 시인은 에스겔의 성경 구절, '인자(人者)여, 너는 말하기는 커녕 짐작도 못하리라.'를 인용하여 이스라엘 사람이 겪었던 고난을 현대인들에게 상기시키고 있다.

이후의 행에서 시인의 명상은 행복한 사랑의 노래로 이어지고, 사랑이 생의 절정의 순간임을 보여준다. 하지만 '황량하고 쓸쓸합니다, 바다는'이라는 절망적인 마무리로 이를 대조시키고 있다. 이것은 바그너의 가곡 '트란스탄과 이졸데'의 3막 24절을 인용한 것으로, 다시 황무지의 모습을 보여줌으로써 잠시나마 느꼈던 사랑의 꿈이 깨어지고 다시 황무지의 현실로 돌아오는 절망적 느낌을 준다. 이 시는 삶의 의미를 가지지 못하는 여러 요소들, 즉 외로움, 공허함 등이 생생하게 나타나지만, 역설적이게도 부활에 대한 기대 의식도 함께 나타나고 있는 점이 특징적이다.

작품 연구실

이 시의 배경 - 성배(聖杯) 전설

'성배 전설'에 의하면 어부(漁夫, 물고기는 생명의 상징) 왕은 저주를 받아 병들고, 성 불구가 된다. 그 결과 그가 다스리는 나라에는 강에 물이 마르고 들에는 곡식이 생산되지 않아 황무지가 된다. 이 저주는 왕이 나올 때까지 풀리지 않는다. 그래서 왕과 나라를 구하려면 마음이 순결한 기사가 황무지 한복판에 있는 위험 성당으로 가서 육체와 정신의 위험을 무릅쓰고 성배(聖杯, 최후의 만찬 때 쓰였고, 후에 예수가 십자가에서 창에 찔렸을 때 흘린 피를 받았다고 하는)를 찾아내야 한다. 성배를 찾게 되면, 그 힘으로 어부가 왕이 회복되고 황무지에 다시 풍요가 찾아온다는 것이다. 엘리엇은 이와 같이 다양한 신화적, 종교적 자료를 사용해서 공허와 고독과 비이성, 무분별한 성(性)적 행각이 판치는 고대 황무지와 같은 근대 사회를 그려 내고, 그 사회가 재생되어야 하는 필요성을 상징적으로 표현하고 있다.

'ㅁ. > 미국문학사' 카테고리의 다른 글

| Henry Wadsworth Longfellow/하루가 끝나고 (0) | 2019.07.16 |

|---|---|

| Robert Frost : 가지 않는 길(The road not taken) (0) | 2019.07.15 |

| 영미소설 용어 (0) | 2010.06.23 |

| 포우의 생애와 작품 (0) | 2010.06.06 |

| 펄벅 (0) | 2010.06.04 |