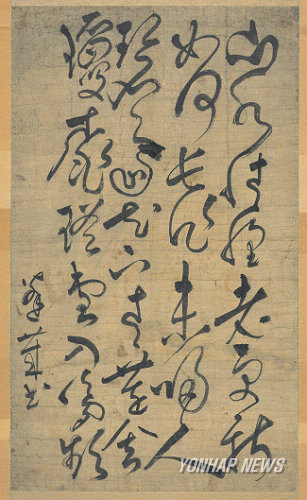

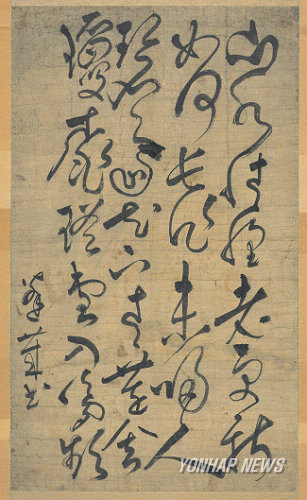

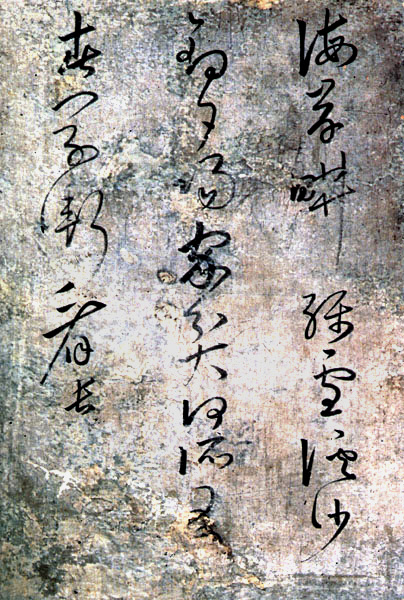

양사언(1517~1584)의 학성기우인(鶴城寄友人), 지본묵서(紙本墨書), 95×55cm. 아라재(亞羅齋) 소장. 이 시는 양사언의 봉래시집(蓬萊詩集) 1권에도 수록돼 있다. 그는 초서(草書)에 뛰어났다. 예술의전당 서울서예박물관이 기획한 '조선서화 보묵(寶墨)' 전시에 출품된다. < < 문화부 기사참조 > > /2008-04-22 16:11:49/

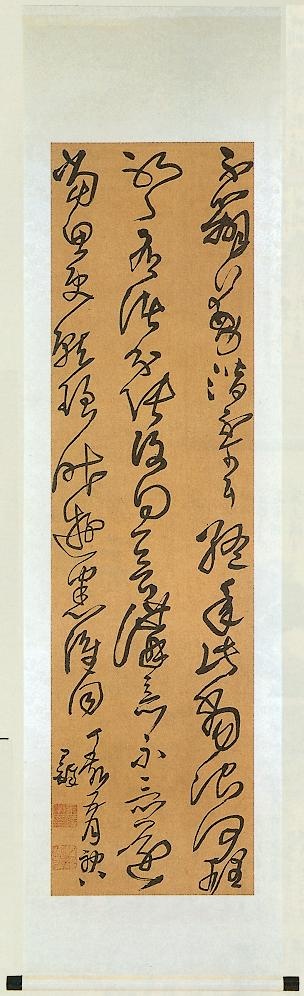

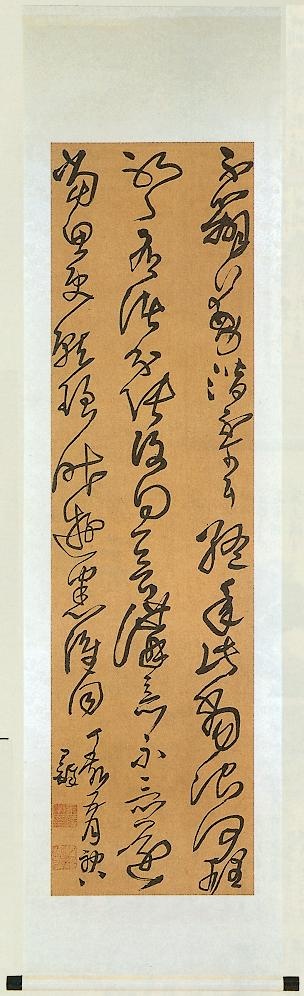

왕탁의 초서

|

|

▼신사임당

|

| ▼신사임당초서병풍(申師任堂草書屛風) |

|

1973년 지방유형문화재 제41호로 지정된 이 병풍은 당시(唐詩) 오언절구(五言絶句)를 초서로 쓴 것으로 강릉시 두산동 최돈길(崔燉吉) 家에서 대대로 보존되어 오던 것을 1971년에 강릉시가 인수하여 율곡기념관에 보관하고 있다. 이 병풍이 최씨문중에 있게된 것은 사임당의 이종손녀(權處均의 딸로 崔大海의 妻)가 시집올 때 가지고 온 것이라 한다.

영조때 이 글씨가 이웃 고을 사람에게 넘어간 것을 당시 부사 이형규(李亨逵)가 되찾아 주고 병풍으로 꾸며 보관하게 하였다.

고종 6년(1869)때 최씨집에서 불이 나서 온 집안이 불길에 휩싸였을 때 당시 주인 최전의 妻 江陵 金氏 부인이 80노령임에도 불구하고 불길 속에서 제일 먼저 이 병풍을 끌어내고 숨졌다 한다.

이러한 일이 있은 후에 부사 윤종의(尹宗儀)가 이러한 일이 다시 있을까 우려하여 판각을 만들었으며 현재는 오죽헌에 보관되어 있다.

이 병풍의 내용을 살펴보면 다음과 같다.

제 1폭

비의정무사 폐문풍경지(比意靜無事 閉門風景遲)

유조장백발 상대공수사(柳條將白髮 相對共垂絲)

(唐人 戴幼公의 詩)

어저 고요할레 할 일이 전혀 없네.

문 닫고 앉았으니 날조차 더디 가네

백발만 버들가지랑 하냥 서로 마주 드리웠네.

제 2폭

연로강풍음 한호야초춘(輦路江風音 寒湖野草春)

상심유개부 노작북조신(傷心庾開府 老作北朝臣)

(唐人 司空曙의 詩)

임금다니던 길에 신나무 우거 있고

대궐 뜰에는 봄풀이 푸르렀네

유개부 슬픈 노래 부르며 북조 신하 되단 말가.

제 3폭

귀인승야정 대월과강촌(歸人乘野艇 帶月過江村)

정락한조수 상수야도문(正落寒潮水 相隨野到門)

(唐人 劉文房의 詩)

달 아래 배를 띄워 강 마을 지나는 그대

지금 바로 조수 한창 떨어지는 썰물이라

물따라 한밤중이면 문앞까지 댈걸세.

제 4폭

강남우초헐 산암운유습(江南雨初歇 山暗雲猶濕)

미가동귀요 전계풍정급(未可動歸橈 前溪風正急)

(唐人 戴幼公의 詩)

강남을 바라보매 비는 막 개었건만

산은 컴컴하고 구름 상기 젖었구려

앞길에 바람이 세겠네, 배를 어디 떼겠나.

제 5폭

동림송객처 월출백원제(東林送客處 月出白猿啼)

소별려산원 하수과호계(笑別廬山遠 何須過虎溪)

(唐人 李白의 詩)

동림사 동구 밖에 달 뜨자 잔나비 우네

여산 스님과 웃으면서 나뉘노니,

아뿔사, 호계를 지났소그려. 돌아 들어 가시오.

제 6폭

해안경잔설 계사조석양(海岸  殘雪 溪沙釣夕陽) 殘雪 溪沙釣夕陽)

가빈하소유 춘초점간장(家貧何所有 春草漸看長)

(唐人 皇甫孝常의 詩)

남은 눈을 헤치고서 바닷가에 밭을 갈고

시냇가 모래에 내려 夕陽 아래 고기를 낚소

내 집에 무엇이 있으리. 봄풀만이 자란다오.

<참고문헌>

1. <강릉시문화재대관> 강릉시. 1995

2. <강릉의 문화유산> 강릉시. 2000

3. <강릉의 문화유적> 강릉문화원. 1998

4. <임영문화대관(강릉시ㆍ명주군)> 강릉문화원. 1982

|

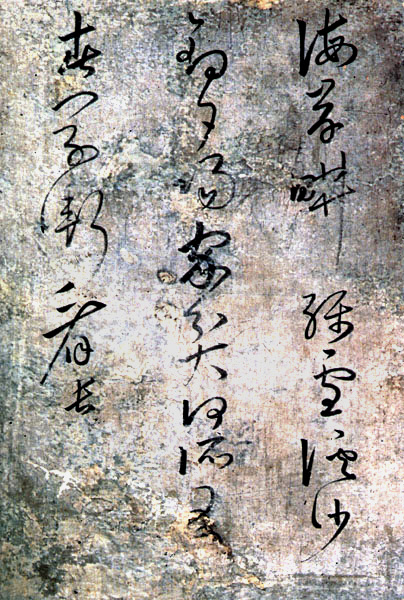

이 병풍은 신사임당(1504∼1551)이 초서로 쓴 오언절구의 6폭 병풍이다.

신사임당은 조선시대의 대표적인 예술가로, 율곡 이이의 어머니이다. 19세에 이원수와 결혼하였고, 아버지가 세상을 떠나자 친정에서 3년상을 마치고 서울로 올라갔다. 뛰어난 예술적 감각으로, 초충도, 노아도, 요안조압도 등 여러 작품을 남겼다.

이것은 신사임당의 이종 손녀가 최대해에게 시집올 때 가지고 온 것으로, 이웃 고을 사람에게 넘어간 것을 강릉 부사 이향달이 듣고 주선하여 도로 찾았다. 그 후 강릉시 두산동의 최돈길가에서 전해 내려오던 것을 1971년 강릉시가 인계받아 율곡기념관에 보관하게 되었다.

여기에 쓰인 신사임당의 글씨가 각판되어 오죽헌에 있다. 이 각판은 고종 때의 강릉부사 윤종의가 병풍의 글씨를 베끼어 따로따로 각판을 만든 것으로 이 각판에서 많은 탁본을 만들었다. 또한 이 병풍에는 부사의 발문이 따로 붙여있는데 병풍이 전하여 오게된 연유를 적고 있다.

신사임당(申師任堂)의 친필(親筆) 초서(草書) 6폭병풍은 당시 오언절구(唐詩五言絶句)를 신사임당이 초서로 쓴 것을 병풍으로 만든 것이다. 이 병풍은 신사임당의 이종 손녀가 최대해(崔大海)에게 시집올 때 가지고 온 글씨로 영조(英祖)때에 이웃 고을 사람에게 넘어간 것을 당시의 강릉 부사 이향달이 듣고 주선하여 도로 찾아 강릉시 두산동 최돈길(崔燉吉)가에서 세전(世專)되어 온 것으로 1971년에 강릉시가 양수(讓受)받아 율곡기념관에서 보관하게 되었다. 병풍의 시구는 제1폭 "차의정무사 폐문풍경지 유조장백발 상대공수사 (此意靜無事 閉門風景遲 柳條將白髮 相對共垂絲)", 제2폭 "연로강풍암 한조야초춘 상심유개부 노작북조신(輦路江風暗 寒潮野草春 傷心庾開府 老作北朝臣)", 제3폭 "귀인수야정 대월과강촌 정락한조수 상수야도문(歸人垂野艇 帶月過江村 正落寒潮水 相隨夜到門)", 제4폭 "강남양초헐 산암운유습 말가동귀요 전계풍정급(江南兩初歇 山暗雲猶濕 末可動歸橈 前溪風正急)". 제5폭 "동림송객처 월출백원제 소별노산원 하수과호계(東林送客處 月出白猿啼 笑別盧山遠 何須過虎溪)", 제6폭 "해안경잔설 계사조석양 가빈하소유 춘초점간장(海岸경殘雪 溪沙釣夕陽 家貧何所有 春草漸看長)" 으로 되어 있다. 오죽헌에는 이 글씨의 각판이 있다. 이 각판은 고종 때의 강릉 부사 윤종의가 병풍의 글씨를 사(寫)하여 따로 각판을 만든 것으로 이 각판에서 많은 탁본을 만들었다. 이 병풍에는 부사의 발문(跋文)이 따로 붙어 있는데 발문의 내객(內客)은 이 병풍이 전하여 오게 된 연유를 적고 있다. | |

초서병풍(申師任堂草書屛風) |

|

1973년 지방유형문화재 제41호로 지정된 이 병풍은 당시(唐詩) 오언절구(五言絶句)를 초서로 쓴 것으로 강릉시 두산동 최돈길(崔燉吉) 家에서 대대로 보존되어 오던 것을 1971년에 강릉시가 인수하여 율곡기념관에 보관하고 있다. 이 병풍이 최씨문중에 있게된 것은 사임당의 이종손녀(權處均의 딸로 崔大海의 妻)가 시집올 때 가지고 온 것이라 한다.

영조때 이 글씨가 이웃 고을 사람에게 넘어간 것을 당시 부사 이형규(李亨逵)가 되찾아 주고 병풍으로 꾸며 보관하게 하였다.

고종 6년(1869)때 최씨집에서 불이 나서 온 집안이 불길에 휩싸였을 때 당시 주인 최전의 妻 江陵 金氏 부인이 80노령임에도 불구하고 불길 속에서 제일 먼저 이 병풍을 끌어내고 숨졌다 한다.

이러한 일이 있은 후에 부사 윤종의(尹宗儀)가 이러한 일이 다시 있을까 우려하여 판각을 만들었으며 현재는 오죽헌에 보관되어 있다.

이 병풍의 내용을 살펴보면 다음과 같다.

제 1폭

비의정무사 폐문풍경지(比意靜無事 閉門風景遲)

유조장백발 상대공수사(柳條將白髮 相對共垂絲)

(唐人 戴幼公의 詩)

어저 고요할레 할 일이 전혀 없네.

문 닫고 앉았으니 날조차 더디 가네

백발만 버들가지랑 하냥 서로 마주 드리웠네.

제 2폭

연로강풍음 한호야초춘(輦路江風音 寒湖野草春)

상심유개부 노작북조신(傷心庾開府 老作北朝臣)

(唐人 司空曙의 詩)

임금다니던 길에 신나무 우거 있고

대궐 뜰에는 봄풀이 푸르렀네

유개부 슬픈 노래 부르며 북조 신하 되단 말가.

제 3폭

귀인승야정 대월과강촌(歸人乘野艇 帶月過江村)

정락한조수 상수야도문(正落寒潮水 相隨野到門)

(唐人 劉文房의 詩)

달 아래 배를 띄워 강 마을 지나는 그대

지금 바로 조수 한창 떨어지는 썰물이라

물따라 한밤중이면 문앞까지 댈걸세.

제 4폭

강남우초헐 산암운유습(江南雨初歇 山暗雲猶濕)

미가동귀요 전계풍정급(未可動歸橈 前溪風正急)

(唐人 戴幼公의 詩)

강남을 바라보매 비는 막 개었건만

산은 컴컴하고 구름 상기 젖었구려

앞길에 바람이 세겠네, 배를 어디 떼겠나.

제 5폭

동림송객처 월출백원제(東林送客處 月出白猿啼)

소별려산원 하수과호계(笑別廬山遠 何須過虎溪)

(唐人 李白의 詩)

동림사 동구 밖에 달 뜨자 잔나비 우네

여산 스님과 웃으면서 나뉘노니,

아뿔사, 호계를 지났소그려. 돌아 들어 가시오.

제 6폭

해안경잔설 계사조석양(海岸  殘雪 溪沙釣夕陽) 殘雪 溪沙釣夕陽)

가빈하소유 춘초점간장(家貧何所有 春草漸看長)

(唐人 皇甫孝常의 詩)

남은 눈을 헤치고서 바닷가에 밭을 갈고

시냇가 모래에 내려 夕陽 아래 고기를 낚소

내 집에 무엇이 있으리. 봄풀만이 자란다오.

<참고문헌>

1. <강릉시문화재대관> 강릉시. 1995

2. <강릉의 문화유산> 강릉시. 2000

3. <강릉의 문화유적> 강릉문화원. 1998

4. <임영문화대관(강릉시ㆍ명주군)> 강릉문화원. 1982

|

이 병풍은 신사임당(1504∼1551)이 초서로 쓴 오언절구의 6폭 병풍이다.

신사임당은 조선시대의 대표적인 예술가로, 율곡 이이의 어머니이다. 19세에 이원수와 결혼하였고, 아버지가 세상을 떠나자 친정에서 3년상을 마치고 서울로 올라갔다. 뛰어난 예술적 감각으로, 초충도, 노아도, 요안조압도 등 여러 작품을 남겼다.

이것은 신사임당의 이종 손녀가 최대해에게 시집올 때 가지고 온 것으로, 이웃 고을 사람에게 넘어간 것을 강릉 부사 이향달이 듣고 주선하여 도로 찾았다. 그 후 강릉시 두산동의 최돈길가에서 전해 내려오던 것을 1971년 강릉시가 인계받아 율곡기념관에 보관하게 되었다.

여기에 쓰인 신사임당의 글씨가 각판되어 오죽헌에 있다. 이 각판은 고종 때의 강릉부사 윤종의가 병풍의 글씨를 베끼어 따로따로 각판을 만든 것으로 이 각판에서 많은 탁본을 만들었다. 또한 이 병풍에는 부사의 발문이 따로 붙여있는데 병풍이 전하여 오게된 연유를 적고 있다.

신사임당(申師任堂)의 친필(親筆) 초서(草書) 6폭병풍은 당시 오언절구(唐詩五言絶句)를 신사임당이 초서로 쓴 것을 병풍으로 만든 것이다. 이 병풍은 신사임당의 이종 손녀가 최대해(崔大海)에게 시집올 때 가지고 온 글씨로 영조(英祖)때에 이웃 고을 사람에게 넘어간 것을 당시의 강릉 부사 이향달이 듣고 주선하여 도로 찾아 강릉시 두산동 최돈길(崔燉吉)가에서 세전(世專)되어 온 것으로 1971년에 강릉시가 양수(讓受)받아 율곡기념관에서 보관하게 되었다. 병풍의 시구는 제1폭 "차의정무사 폐문풍경지 유조장백발 상대공수사 (此意靜無事 閉門風景遲 柳條將白髮 相對共垂絲)", 제2폭 "연로강풍암 한조야초춘 상심유개부 노작북조신(輦路江風暗 寒潮野草春 傷心庾開府 老作北朝臣)", 제3폭 "귀인수야정 대월과강촌 정락한조수 상수야도문(歸人垂野艇 帶月過江村 正落寒潮水 相隨夜到門)", 제4폭 "강남양초헐 산암운유습 말가동귀요 전계풍정급(江南兩初歇 山暗雲猶濕 末可動歸橈 前溪風正急)". 제5폭 "동림송객처 월출백원제 소별노산원 하수과호계(東林送客處 月出白猿啼 笑別盧山遠 何須過虎溪)", 제6폭 "해안경잔설 계사조석양 가빈하소유 춘초점간장(海岸경殘雪 溪沙釣夕陽 家貧何所有 春草漸看長)" 으로 되어 있다. 오죽헌에는 이 글씨의 각판이 있다. 이 각판은 고종 때의 강릉 부사 윤종의가 병풍의 글씨를 사(寫)하여 따로 각판을 만든 것으로 이 각판에서 많은 탁본을 만들었다. 이 병풍에는 부사의 발문(跋文)이 따로 붙어 있는데 발문의 내객(內客)은 이 병풍이 전하여 오게 된 연유를 적고 있다. | |